작업실에 새 택배가 도착했다. 이번 것은 상자가 꽤나 큼직하다. 테이프를 뜯고 상자를 열어서 내용물을 확인하는 흥분되는 시간이 지나면, 이 녀석은 어디에 두어야 할지 이내 고민에 빠지게 된다.

어려서부터 물건들을 이리저리 주워오는 버릇이 지금까지 남아서, 내 방과 작업실에는 언제 쓸지도 모르는 물건들이 잔뜩 쌓여있다. 물론 살만한 것 없나 하며 여기저기 기웃거리는 것 역시 일상이다. 더군다나 뭐든 간에 잘 버리지 못하는 버릇이 겹쳐있다가 보니, 지난 1화(바로 가기)에서 소개했던 잡동사니 같은 게 아직도 굴러다니고 있다. 꾸준히 양도 늘었다. 내 집 마련 같은 것은 아직 한참 뒤에나 꿀 수 있는 꿈인듯하니, 어쨌든 이것들은 이곳저곳을 전전하면서 싸매고 다녀야 할 ‘짐’일 뿐이다. 안착하지 못하는 삶에 대한 불안감 위에 가지고 있는 짐의 무게가 더해지면 막연한 공포가 되기도 한다. 집에 불이 났을 때 밖으로 가지고 나가야 할 것이라든가, 무인도에 가지고 갈 세 가지를 꼽으라는 따위의 질문 앞에서 ‘그러면 안 되는데’하며 정신이 혼미해지는 것 비슷한 감정이다. 가끔은 살림살이를 모두 껴안고 길바닥을 전전하거나 그것들을 등짐처럼 짊어지고 다니다가 깔리는 꿈을 꾸기도 한다. 어릴 적 마냥 즐겁기만 하던 이삿날은 영영 다가오지 않았으면 하는 어른의 스트레스가 되어버렸다. ‘달랑 가방 하나와 의자 하나뿐인 이사’에 대한 동경이 있었기에 시도해 본 적도 있으나, 특유의 ‘살림을 불리는 재주(?)’덕에 그리 길지도 않은 타지생활을 마치고 돌아올 때는 항상 용달차를 불러야만 했다.

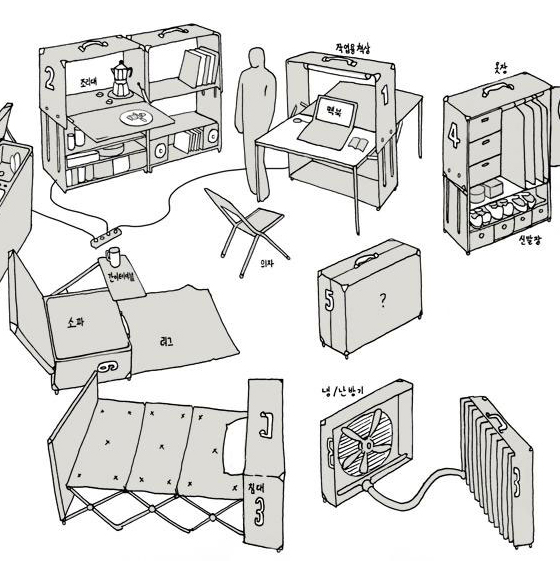

그래, 가방 한 개는 좀 너무했다 싶다. 무소유도 정도가 있지, 도시에서 살아가기에는 필요한 것투성이다. 가방은 큼직한 트렁크로, 그리고 10개는 되어야 기본적인 삶을 영위할 수 있다고 애써 합리화했다. 그리고 이것저것 필요한 것들을 욱여넣어 본다. 미처 생각 못 한 문제가 있을 테지만, 적당히 간소해 보이고 적당히 풍족해 보인다. 이쯤 하면 월세를 전전하는 삶에도 제법 의연하게 대처할 수 있을 듯하다.

이 글을 쓰는 와중에도 자꾸만 이런저런 쇼핑사이트를 뒤적거리고 있다. 짐작건대 아마도 저 10개의 트렁크가 새로운 짐이 될 것만 같다. 다른 것들을 버리지 못한 채로.

김기조

붕가붕가레코드 수석디자이너. 스튜디오 기조측면 운영 중. 전반적으로 시크하지만 칭찬 앞에서는 과감히 무너진다. 다양한 작업에 관심이 많고 스스로 재능도 있다고 믿고 있으나 구체적으로 뭘 보여준 적은 없다.