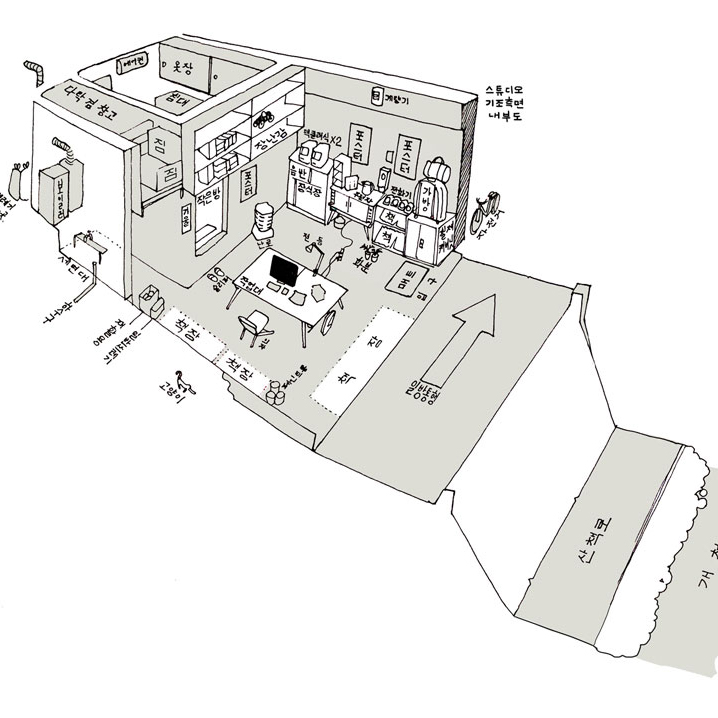

문을 연지 만 3년째를 맞이한 나의 작업실.

방학동의 작은 실개천가에 위치한 볕이 잘 드는 나즈막한 건물의 1층으로, 8평 남짓한 조그마한 공간이다. 간판 하나 없이 주택가에 조용히 위장을 하고 있는 덕분에, 이곳은 뭐하는 곳이냐며 깜짝 고개를 디미는 어르신들이 가끔 계시는데, 나도 지금은 익숙해졌다.

작업실 앞을 지나는 길이 일방통행의 이면도로인 덕에 자동차 소리보다는 동네 할머니들의 소소한 수다들이 창문을 넘어드는, 적당히 산만한 분위기이다. 서울에서 별 주목받지 않는 동네, 그중에서도 별달리 주목받을 일이 없는 동네이다보니(그 흔한 동네 카페마저도 없다. 최근에 하나가 생기긴 했지만) 작업실이라고 벌려 놓고 나돌아다니는 일 없이 작업에 집중하기는 좋다.

거의 맨손으로 작업실에 들어왔건만, 어느새 가구들과 짐으로 가득 차버렸다. 가구들은 대부분 작업실 근처에서 주워모은 것들. 그리고 짐들은 대부분 잡동사니들이다. 예를 들어 일년에 두어 번 꺼내서 가지고 노는 타자기라든가 이제는 쓸 일도 없는 다이얼식 전화기, 장식용 전구 같은 걸로 가득 차있는 가방 등이 굴러다닌다. 애초에 정리와는 거리가 먼 인간이라, 어수선함은 기본 옵션. 주변의 지인들도 뭐가 생기고 없어졌는지 눈치채는 일이 드물다. 큰 결심과 실천을 통해 대대적으로 정리—내게 있어서는 뭔가를 버리는 일—를 한 것은 비교적 최근의 일이다.

소개를 위해 그려놓은 그림은 다소 과장이 되었음을 솔직히 밝힌다. 너무 널찍하게 그린 감이 있다. 실제론 그림보다 좁다. 그리고 더 어수선하다.

김기조

붕가붕가레코드 수석디자이너. 스튜디오 기조측면 운영 중.

전반적으로 시크하지만 칭찬 앞에서는 과감히 무너진다.

다양한 작업에 관심이 많고 스스로 재능도 있다고 믿고 있으나 구체적으로 뭘 보여준 적은 없다.