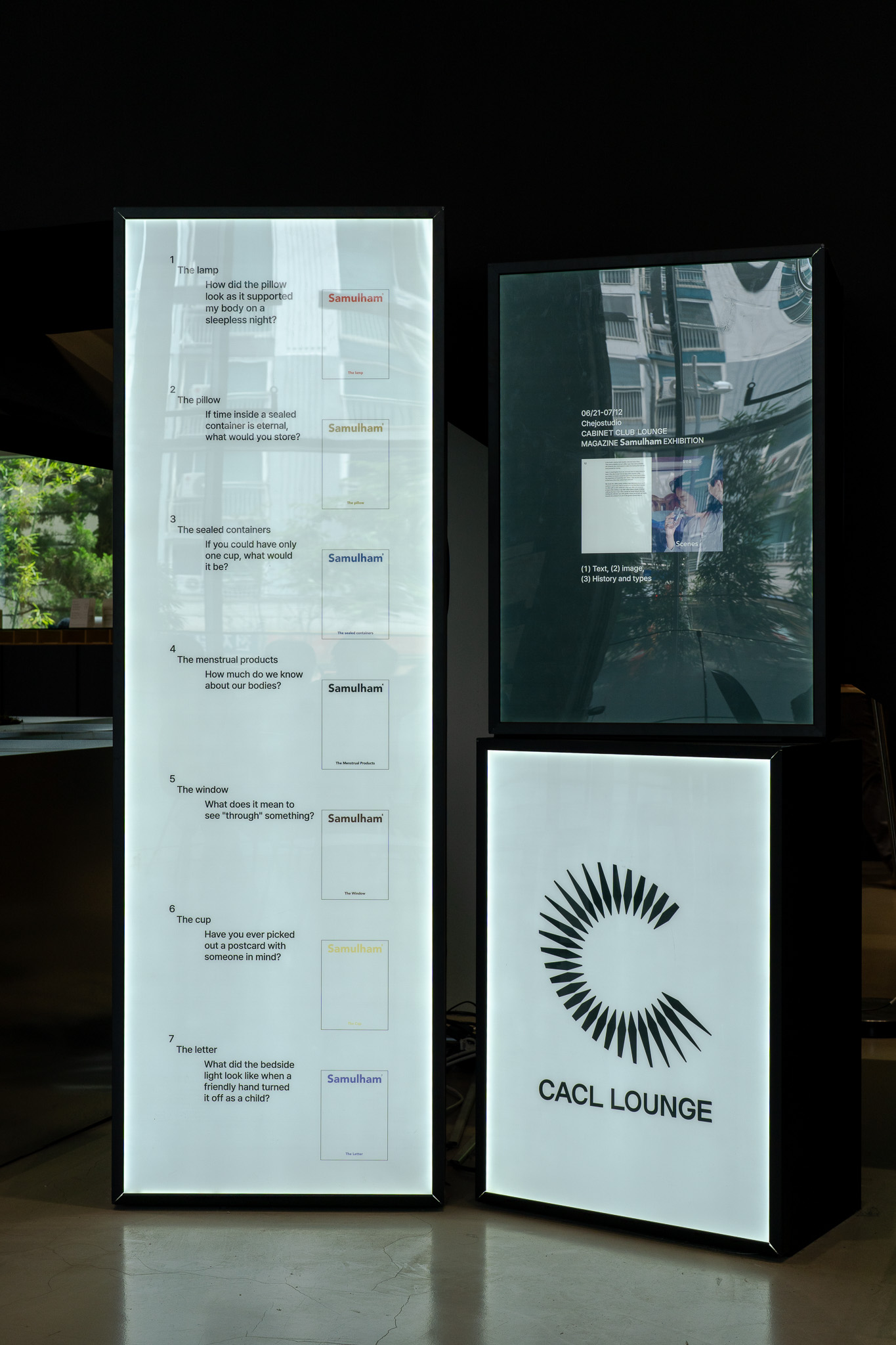

2018년 상반기 첫 선을 보인 『사물함』은 그래픽 디자인 스튜디오 ‘체조스튜디오’(강아름·이정은)가 만드는 독립 잡지다. 매 호마다 집 안의 사소한 사물 하나를 깊이 들여다본다. 1호 ‘조명’, 2호 ‘베개’, 3호 ‘밀폐 용기’, 4호 ‘월경 용품’, 5호 ‘창문’, 6호 ‘잔’, 7호 ‘편지’, ……. 정기 간행물 『사물함』은 차곡차곡 소품들을 모으며 누구나의 일상을 장면으로 만들어 가고 있다.

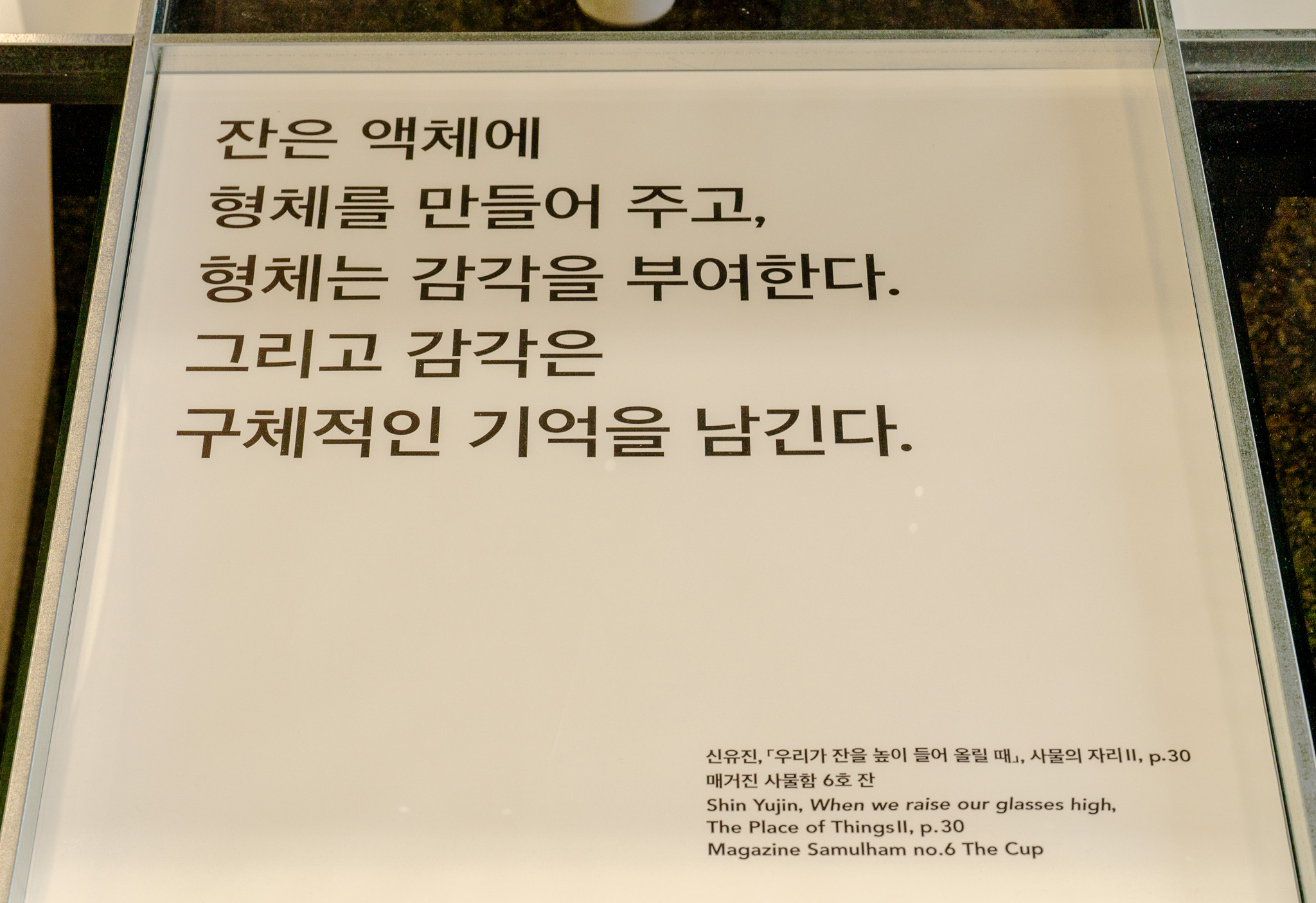

『사물함』은 삶의 한 켠에 언제나 자리를 차지하고 있는 ‘사물’을 지면으로 소환합니다. (…) 하나의 사물이 이야기를 품게 되는 순간을 기록하고, 개인적인 삶의 테두리 안에서 익숙하게 머물고 있는 사물이 문학, 예술, 사회 안팎으로 자리를 옮겨 다니며 의미가 확장되는 과정까지 탐구합니다.

체조스튜디오

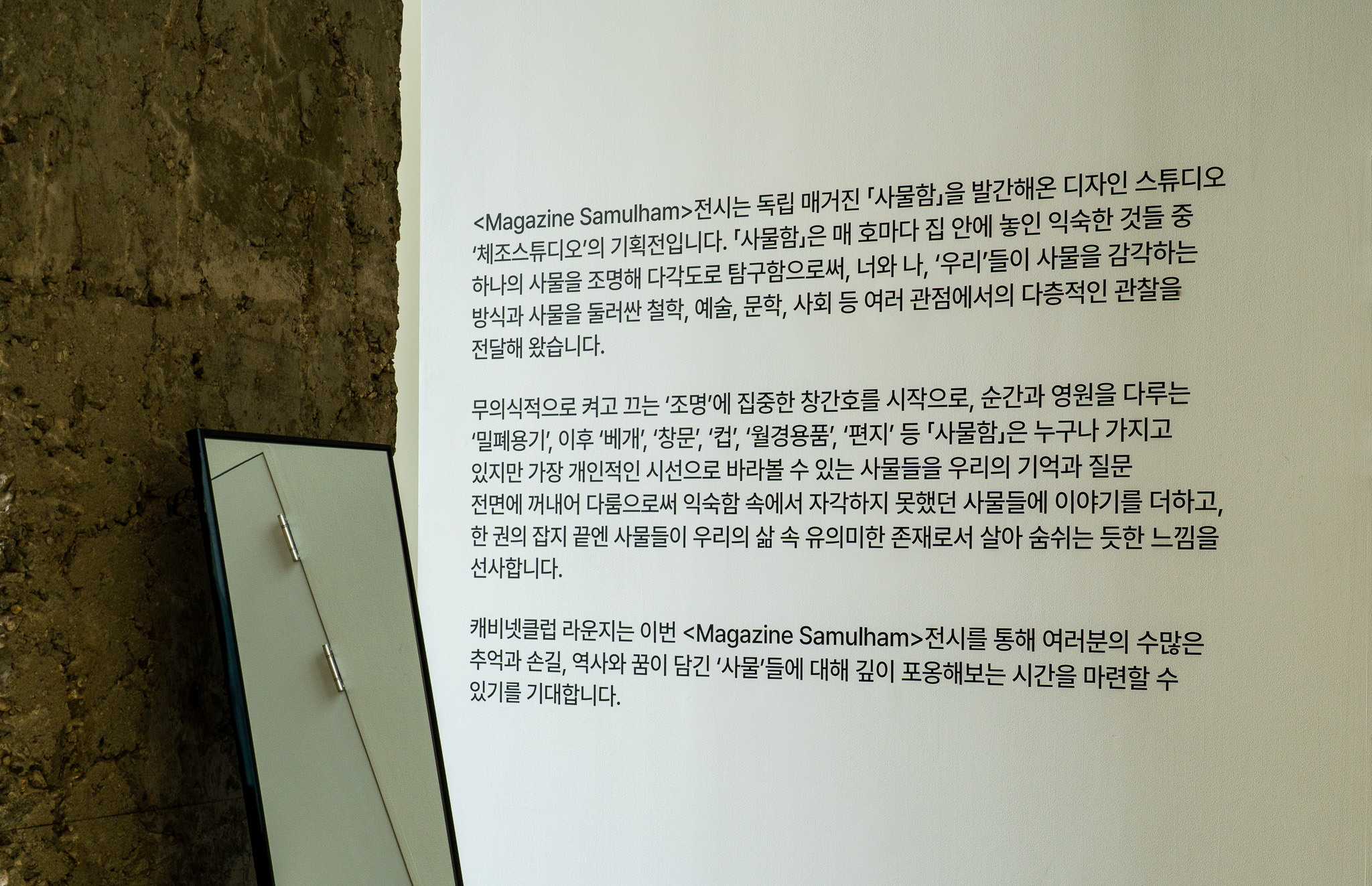

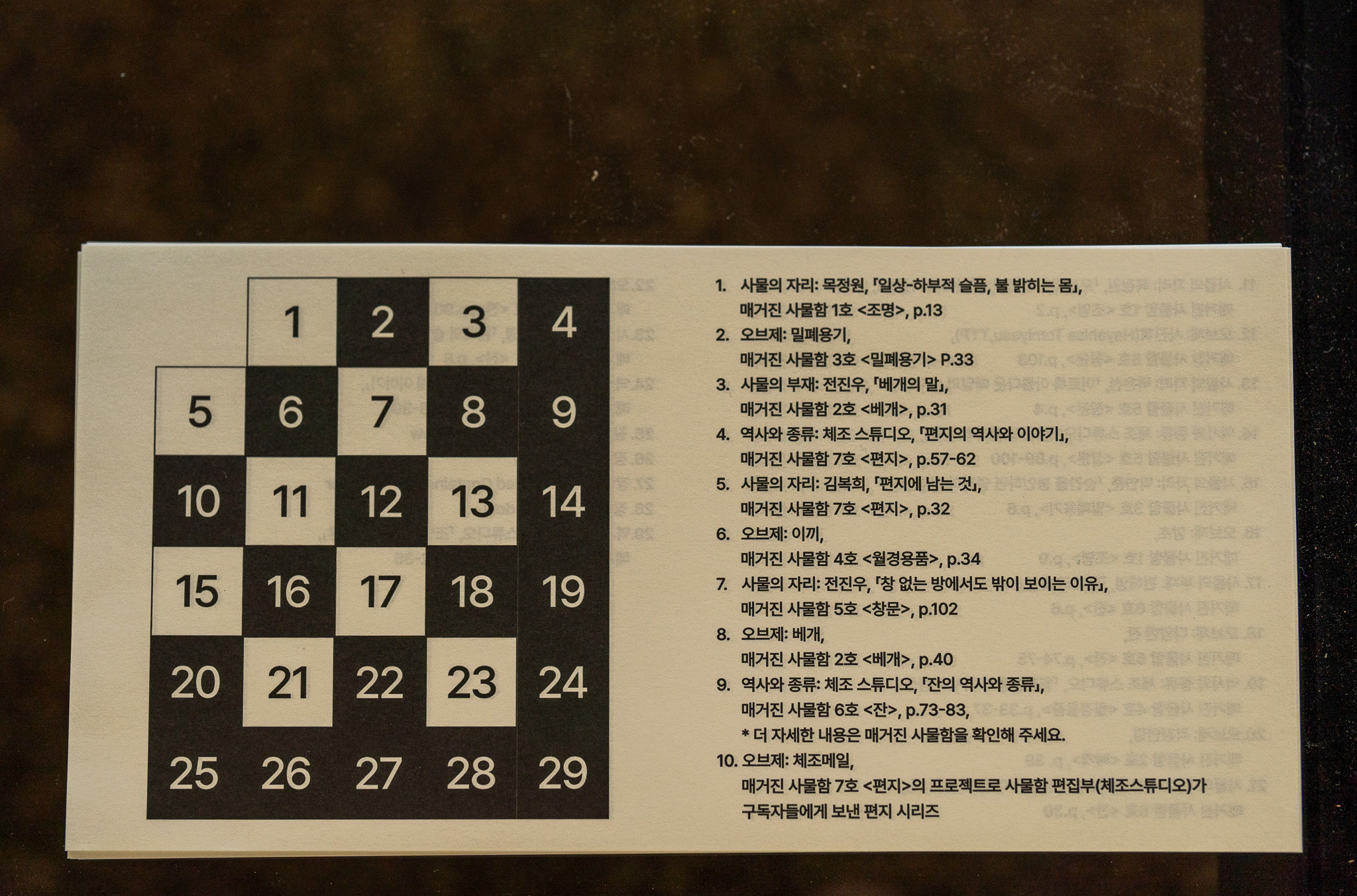

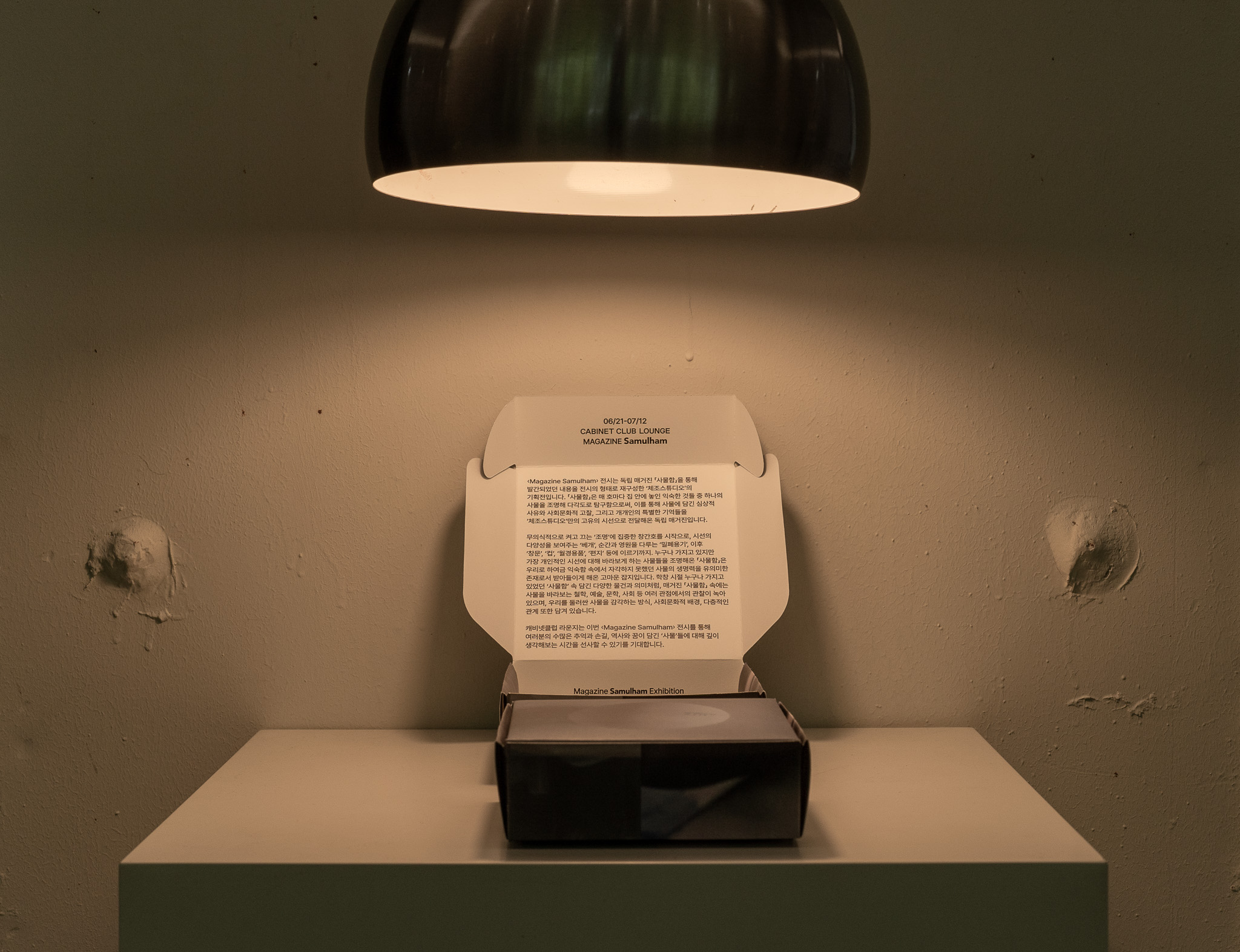

창간 후 6년 가까운 시간 동안 일곱 가지 사물을 기록하고 보관해 온 『사물함』이 종이로 된 문을 열었다. 통권 일곱 호의 지면 한 장 한 장마다 담겨 있던 이야기 꾸러미를 다붓이 끌렀다. 스물두 날간 이어지는 체조스튜디오의 기획전 〈매거진 사물함〉(캐비넷클럽 라운지 역삼점, 2023년 6월 21일 ~ 7월 12일)이다.

『사물함』과 ‘두 겹의 마들렌’

『타이포그래피 서울』(TS) 에디터가 처음 연 『사물함』이 몇 호였는지는 기억이 잘 나지 않는다. 본문 몇 단락을 한 독립 서점에서 우연히 펼쳐 읽은 후 그 『사물함』을 바로 사 들고 집에 왔다. 완독을 마치고 나서 당시 시점의 최신호와 과월호를 시간을 들여 한 권씩 수집했다.

처음 연 『사물함』 안에서 TS 에디터는 ‘마들렌’을 찾았다. 물론 해당 호의 내용은 마들렌과 무관했다. 정작 진짜 주제는 떠오르지 않으면서도, 어쩐 일인지 독자의 머릿속에는 ‘첫 『사물함』 안에 들어 있던 것은 마들렌이었다’라는 허위의 기억이 자리잡고 말았다.

누에고치로부터 명주실을 뽑아 길쌈을 하듯 일상의 사물 하나를 가지고 잡지 한 권 분량의 이야기를 방직해 내는 『사물함』의 콘셉트는, 어떤 독자에게는 마르셀 프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서』를 떠올리게 한 것이다. 소설의 주인공은 마들렌 한 입만으로 먼 유년기 추억들이 와르르 현현하는 체험을 한다. 앞서 인용한 체조스튜디오의 소개문을 빌리면 “하나의 사물이 이야기를 품게 되는 순간”이다. 아마도 이러한 연상 작용 때문에 TS 에디터의 첫 『사물함』은 마들렌으로 남게 된 듯하다.

이실직고하건대 『잃어버린 시간을 찾아서』 연작을 다 독파하지는 못했다. 『사물함』 시리즈를 읽으며 연상한 마들렌의 실체는 어느 20세기 철학자가 친히 행했던 프루스트 해제에 근거한 것이었다. 원저자가 제시한 대상에 철학자의 해석과 그에 대한 독자 자신의 인상이 ‘더해진’ 마들렌을 떠올렸던 셈이니, 그것은 한 겹이 아니라 두 겹의 마들렌이었다.

(…) 왜냐하면 우리가 가진 인상들 각각에는 두 가지 측면이 있기 때문이다. “(모든 인상은 두 겹이라서) 절반쯤은 대상 속에 싸여 있고, 우리만이 인식할 수 있는 다른 절반은 우리 자신 속에 걸쳐져 있다.”

『프루스트와 기호들』(민음사, 1997), 질 들뢰즈, 서동욱·이충민 옮김, 54쪽

위 인용문의 큰따옴표로 묶인 문장은 『잃어버린 시간을 찾아서』 연작 중 『되찾은 시간』 편에 나오는 대목이다. TS 에디터가 『사물함』 안에서 찾은 마들렌은 “우리만이 인식할 수 있는 다른 절반”의 ‘겹’에 해당할 것이다. 이 ‘겹’은 『사물함』 시리즈가 추구하는 바와도 닿아 있다. 체조스튜디오의 소개문을 한 번 더 빌리자면, “개인적인 삶의 테두리 안에서 익숙하게 머물고 있는 사물이 문학, 예술, 사회 안팎으로 자리를 옮겨 다니며 의미가 확장되는 과정”이 곧 프루스트가 이야기하는 “다른 절반”의 현현에 대한 또 다른 설명이 될 수 있지 않을까.

일상의 사물로 채워진 “완전히 사적인 미술관”

예술에서 우리는 사물로부터 어떤 진실을 끌어내기 위해서는 사물을 관찰하고 사물이 하는 말을 듣고 묘사하고 사물에게 말을 걸고 사물을 분석하고, 그것을 어떻게든 만지작거릴 줄 알아야 한다고 계속해서 믿는다.

위의 책, 61쪽

『사물함』 시리즈가 2018년 창간호부터 2023년 상반기 최신호에 이르기까지 독자들에게 하고 싶었던 말이 위와 같지 않았을까 짐작해본다. 통권 일곱 호가 간행된 이 잡지를 차근히 읽은 독자들의 일상 안에서, 적어도 조명, 베개, 밀폐 용기, 월경 용품, 창문, 잔, 편지는 ‘두 겹’으로 존재하고 있을 것이다.

잡지 『사물함』은 여러 필자들이 회상 내지는 고백의 형태로 적어 보낸 사물 이야기, 그리고 독자들이 투고한 사물 드로잉 등으로 채워진다. 전시도 마찬가지다. 『사물함』의 지면(텍스트와 사진)과 연계 소품이 올려진 대형 탁자, 관람객들이 직접 자신의 사물을 즉석에서 그려 붙이는 벽. 이렇게 단출히 구성된 전시는 ‘진정성’이라는 카페와 공간을 공유한다. 앉아서 뭔가를 마실 수 있다, 라는 공간성의 영향인지 꽤 편안한 상태로 전시를 즐길 수 있다.(화장실도 가깝고 제법 쾌적하다.)

〈매거진 사물함〉은 요컨대 관람객 스스로 자기만의 ‘겹’을 찾아 보는 참여형 전시다. 『사물함』 필자들의 에세이에서 발췌한 에피그램들, 낯익은 물건의 낯선 면모를 포착한 사진들, 똑같은 대상임에도 그린 이에 따라 달리 묘사된 소묘들, ……. 이러한 전시작들, 즉 타인의 시선이 부여된 사물들을 찬찬히 구경하다 보면 자연스레 ‘나의 사물’ 또는 ‘나만의 겹’을 곰곰 생각해 보게 된다.

(…) 혹은 우리는 완전히 사적인 미술관을 축조한다. 그 미술관에서는 마들렌의 맛, 바람이 가진 특징이 (예술 작품의) 위대한 아름다움보다 우월하다.

위의 책, 67쪽

어느 독자로 하여금 ‘두 겹의 마들렌’을 꺼내게 한 『사물함』이란, 오래전 프루스트론을 펼쳤던 철학자의 표현대로라면 “완전히 사적인 미술관”이었다. 잡지 『사물함』을 여는, 전시 〈매거진 사물함〉으로 입장하는 독자와 관람객 모두가 그 미술관의 손님이자 주인이어야 할 것이다.

〈매거진 사물함〉 관람 전후 읽어 보면 좋을 글 — 체조스튜디오 인터뷰, 『타이포그래피 서울』(2021. 9. 8.) — 『사물함』 6호 ‘잔’ 리뷰, 『타이포그래피 서울』(2021. 11. 9.)