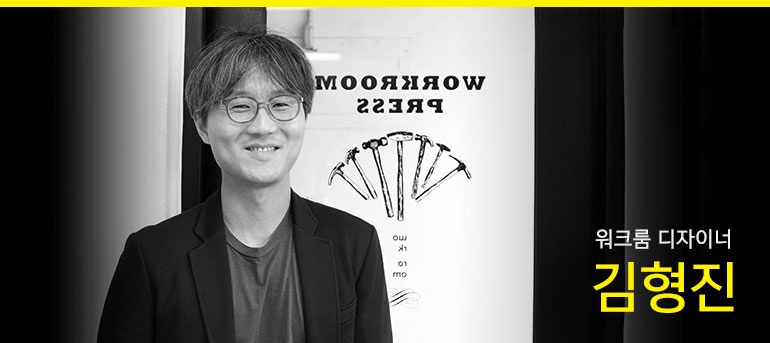

디자이너 김형진과 이경수, 편집자 박활성, 그리고 사진작가 박정훈, 이렇게 네 명이 모여 만든 워크룸은 시작한 지 10년도 되지 않았지만, 그 이름만으로도 이미 젊은 디자이너들에게는 동경의 대상이다. 미술관과 박물관 도록 디자인으로 이름을 날리는가 싶더니 하이브리드 총서 등 출판 분야에서도 눈에 띄는 작업을 해오고 있다. 클라이언트들이 먼저 콕 집어 선택한다는 워크룸. 공동대표인 김형진 디자이너를 만났다. 글. 인현진

디자인을 어떻게 시작하게 되셨나요?

제 디자인 경력은 안그라픽스 1년과 워크룸이 전부라서···. 어떻게 시작하게 됐더라(웃음). 대학 동기였던 활성 씨가 안그라픽스에서 편집자로 있었을 때, 덕분에 대학원 다니면서 안그라픽스에서 나오는 매체에 글을 쓰는 일을 했었어요. 그렇게 왔다 갔다 하다가 멋있어 보였던 것 같아요, 디자인이라는 게. 지금은 인디자인을 많이 쓰지만 그때는 쿽익스프레스라는 프로그램을 썼는데 화면에서 보면 한글이 다 깨져 보였어요. 그런데 인쇄 결과물로 나오면 너무 멋있었죠. 그게 마술처럼 보였어요. 뭔가 전문가의 세계 같고. 그래서 흥미를 느꼈어요. 안그라픽스에 취직하면서 디자인을 배우게 됐어요.

디자인 전공이 아니시라 실무를 익히는 게 어려우셨을 것 같은데 어떻게 익히셨어요?

입사했을 때 팀장급보다 나이가 많았으니까 누구도 저를 가르쳐주기 힘드셨을 거예요. 그래서 방치당한 상태로 한동안 쭉 갔죠. 아무것도 모르니까 실수도 많이 하고 인쇄 사고도 많이 치고… 그러다 경수 씨를 팀장으로 모시면서 많이 배웠어요. 그런데 타이트한 생활을 잘 못 하겠더라고요. 야근도 많고 주말에도 일해야 하고…. 아이들도 키워야 하는데, 그때 멤버들하고 언제까지 이래야 해, 하다가 죽이 되든 밥이 되든 우리끼리 해볼까, 이러다가 갑자기 차렸어요, 순식간에. 2006년 가을에 얘기하고 겨울에 시작했으니 준비 기간도 별로 없었죠.

진짜 빠른 시간 내에 자리를 잡으신 것 같아요.

공식적인 첫 작업이 2006년 덕수궁 미술관에서 했던 뒤뷔페 전시회 도록인데 워크룸 만들기 직전에 작업실 하나 얻어놓고 있던 상황에서 한 일이었어요. 저야 그때 아무것도 모르는 바보 수준이었지만 다른 멤버들 실력이 워낙 좋아서 가능했어요. 특히 경수 씨가. 크게 걱정하지도 않았지만 시기도 좋았어요. 문화 영역 중심으로 그래픽 디자인에 대한 수요가 늘어나고 있었고, 타이포를 중심에 두면서 예전에 나오던 도록과는 좀 더 다른 방식으로 작업했던 것이 주효했던 것 같아요.

워크룸 작업을 보면 더할 것이 없다기보다 뺄 것이 없을 정도로 군더더기 없이 깔끔하다는 느낌이 들어요.

공정하게 평가한다면 경수 씨의 제어력에 기대는 부분이 많아요. 워크룸은 공동작업을 안 해요. 한 프로젝트는 한 사람이 맡아서 하는데 저는 상대적으로 장식적인 것에 더 끌리는 사람이에요. 잡다한 사람인데 그걸 경수 씨가 잘 눌러주고 있었죠(웃음). 같이 작업하게 되면 제어가 되는데 혼자 할 땐 제 성향이 아무래도 더 많이 나오죠. 색도 많이 쓰고. 하지만 워크룸 안에서 상대적으로 그런 것이고 다른 디자이너와 비교하면 제 작업도 장식적인 요소는 많지 않다고 보일 것 같아요.

건조한 듯 들리지만, 이야기는 흥미롭다. 무심한 듯 보이는 눈 깊은 곳에선 가끔 불꽃이 튀기도 한다. 열정이 없는 듯하지만 분명 어딘가에 숨기고 있는 느낌. 수줍어하는 표현과 달리 상상력은 대범하고 때론 과격하다. 묘한 모순, 그러나 정리된 통합. 디자이너 김형진을 한마디로 정의하기는 어렵다. 중심에 서서 절제의 극한을 보일 것 같다가도 극과 극을 오갈 수 있는 자유분방함이 느껴진다. 그의 내면엔 워크룸 외에 또 다른 룸이 몇 개 더 있을 것만 같다.

개인적인 취향의 문제도 있을 텐데 워크룸과 개인의 취향과는 잘 융합이 되고 있나요?

워크룸이 만들어진 후에 제가 들어와서 합류하게 되었다면 그 부분이 분명 고민 지점이 되었을 거예요. 그런데 워크룸 스타일이 만들어지는 한가운데 같이 있으니까…. 부딪치는 부분은 별로 없어요. 오히려 도움이 많이 되죠. 내버려두면 막 나가는 사람이라서(웃음). 올해 나온 <제안들> 같은 경우를 봐도 초기 시안은 끔찍해요(웃음).

마음껏 분출하고 싶은 욕구도 있을 것 같은데요.

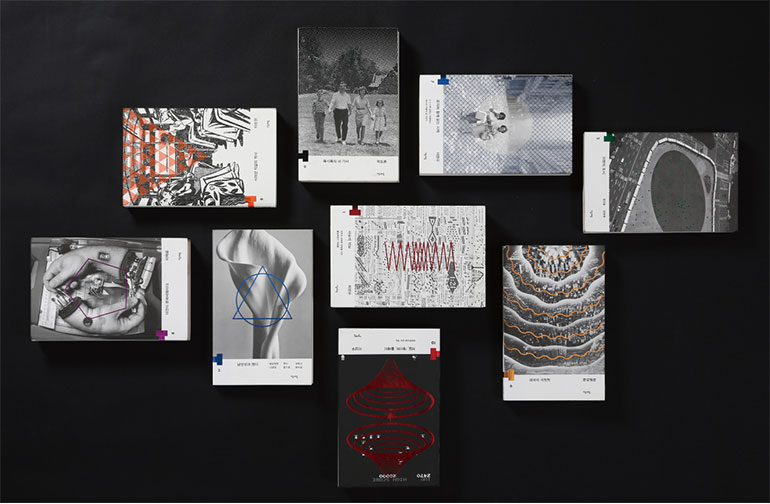

분출할 만큼 끓어오르는 욕구도 없어요. 한동안은 일러스트 작업으로 해소한 것도 같은데, 2007~2008년 정도인가? 워크룸이 안정되기 전에 생활비를 벌기 위해 일러스트 작업을 했거든요. 꽃무늬 장난 아니었죠. 지금 작업하는 걸 봐도 제어를 안 받는 개인 외주 작업은 좀 달라요. 역시 난 이렇구나, 하죠.(웃음) 내가 지금까지 뭘 했나, 가끔 되짚어봐요. 그때마다 변함없이 올라오는 리스트가 몇 개 있는데 <하이브리드> 총서, 김한용 사진집, <제안들> 총서가 그건데 이것들만 뜯어봐도 그래요. 이게 왜 들어가야 하지 납득이 안 되는 것은 다 뺐지만 한눈에 보기에도 장식적인 것과 그렇지 않은 선을 아슬아슬하게 타고 있죠. 저보다 더 엄격한 분들이 봤으면 얘 왜 이래? 했을 거예요(웃음).

개인 작업이나 글쓰기 등도 최근엔 거의 안 하시는 것 같아요.

글 쓰는 게 힘들어요. 한동안은 글 쓰는 일이 밥벌이였는데 지금은 실무를 하면서 써야 하니까 쪼개 쓸 수 있는 시간이 물리적으로 너무 없고요. 애들하고도 놀아줘야 하고 작업도 해야 하고. 작업을 열심히 하려고 하는 게 아니라 정신적 피로도가 높으니까 모드 전환이 잘 안 되는 것 같아요. 글은 제가 쓴다, 안 쓴다, 이런 말을 하기도 웃긴 일이긴 해요. 클라이언트 작업도 하고 개인 전시를 하는 분도 있지만, 제겐 글쓰기도 원고료를 벌기 위해서고 디자인도 마찬가지 기준을 갖고 있어서 개인적인 취미로 뭘 하는 일은 불편함을 느껴요.

외부의 평가에 대해선 어떤 시각을 갖고 있나요?

딱히 스스로를 평가하는 일은 거의 없어요. 제가 어릴 때부터 비틀즈 광팬이었는데 어렸을 땐 사고가 우물 안에 있잖아요. 내가 알고 있는 ‘비틀즈’를 다른 사람들은 어떻게 인식할까, 이 ‘비틀즈’와 저 ‘비틀즈’가 같은 것일까, 이게 어린 나에게 굉장히 선명한 질문이었는데 그것과 비슷한 것 같아요. 너무 안에 들어와 있으니까 어떤 평가를 받고 있는지 사실 잘 모르겠어요. 나이브하게 시작했는데 아직 실패하지 않고 안 망하고 계속 하고 있다, 이렇게 말할 수 있는 정도인 것 같아요.

작업과 출판을 겸하는 디자인 회사는 많지만, 문학 총서를 출간하는 스튜디오는 워크룸이 유일하다. 그뿐인가. 헌책방 가가린의 공동운영자이면서 슬기와민과 함께 임프린트 작업실의 유령도 만들었다. 분업과 협업의 균형을 잡으며 다양한 행보를 보이는 워크룸은 좋아서 시작한 일이라고 하지만 이제는 단순한 디자인 스튜디오라기보다 문화운동 그룹으로 문화계에 자리매김하고 있는 듯 보인다.

워크룸이란 이름은 어떻게 만들어진 건가요?

인사동 지하 카페에서 모여서 이야기하다가 이름을 뭐로 지을까? 의논했는데 정말 말도 안 되는 갖가지 이름들이 나왔어요. 지금은 기억도 안 나는데(웃음). 활성 씨가 편집하고 제가 번역했던 <영혼을 잃지 않는 디자이너 되기>라는 책에 스튜디오 이름을 어떻게 지을까 하는 내용이 생각나더라고요. 작가의 말에 의하면 스튜디오 이름은 신발 같은 거다, 처음엔 불편해도 자꾸 신다 보면 내가 신발을 신었는지 안 신었는지도 모른다, 시간이 지났는데도 걸리적거리면 이름을 잘못 지은 거다, 스튜디오 이름은 그런 거니까 너무 신경 쓰지 마라, 이런 거였죠. 그때 박정훈 씨가 자신의 스튜디오 이름을 ‘작업실’이라 했는데 그게 좋아 보였어요. 작업실을 그대로 쓸 순 없으니까 우린 워크룸으로(웃음).

이름만 들으면 엄청나게 일만 하는 곳 같아요.

실제로 그래요. 일만 하고 있어요(웃음). 아, 정말 이름 잘 지었다고 생각한 사람은 아마 지금도 아무도 없을 걸요?(웃음)

워크룸이 주는 이미지가 있어요. 젠 체하지 않는 분위기, 배려하고 도움을 잘 주고 어울릴 것 같은 분위기랄까, 워크룸의 도움을 받았다는 말씀도 많이 들었고요.

아직은 안 망하고 하고 있으니까 그런 것 같아요. 연차로 따지면 젊지도 않고 아주 오래된 스튜디오도 아니지만 커다란 기반 없이 시작해서 어디까지 버틸 수 있나 하나의 사례는 될 것 같아요. 저희가 하고 싶었던 것과 수요가 잘 맞아 떨어졌던, 운이 좋았던 면도 있고요. 그런데 지금 젊은 친구들이 저희와 똑같은 의도와 방법으로 시도한다면 글쎄요, 잘 모르겠어요. 실패할 확률이 높다고 봐요. 상황이 예전과는 많이 달라졌으니까요.

디자이너만 모인 집단도 아니고, 새로운 영역을 개척해 역할 모델이 되고 있는 것 같아요. 디자인 스튜디오에서 문학총서를 출판하는 건 굉장히 드문 일이잖아요.

디자인 작업을 하려는 사람들에게 역할 모델이 되고 있다는 생각은 없고요, ‘제안들’ 같은 경우가 우리가 전체 디자인 씬에서, 시간이 지난 후 객관적으로 바라봐진다면 한 줄 정도 써질 수 있는 다른 시도였다고 볼 수 있지 않을까 싶어요. 상업적인 고려라기보다 우리가 모두 하고 싶었던 일이었어요. 문학은 오랜 시절부터 동경하던 영역이었거든요.