드륵드륵. 휴대폰이 진동한다. 카카오톡.

이 폰트 뭐야? 이미지 다운로드 중 –

음.. 훈민정음체인 것 같은데요.

며칠 후. 또 드륵드륵.

이 폰트 뭐에요? 이미지 다운로드 중 –

류양희의 고운한글이요.

새 문자가 도착했습니다.

이미지 다운로드 중 – 혹시 이거 뭔지 알아?

봄날2. 1말고 2.

서체 디자이너라면 한 달에 한 두 번쯤은 꼭 있는 일이다.

(영문 폰트는 묻지 말아 주세요. 그 많은 걸 내가 어찌 다 압니까 -_-a)

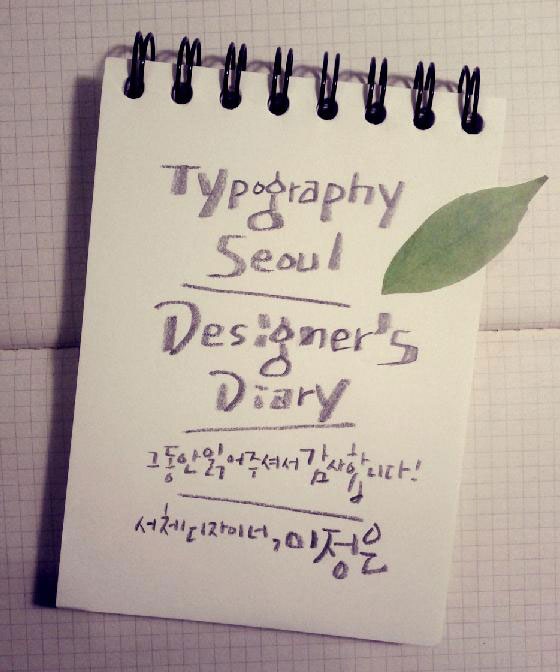

서체 디자이너.

6년차 서체 디자이너인 나도 누군가 직업을 물어 온다면 “서체 디자이너 입니다”라고 말하는 것이 굉장히 생경하게 느껴질 때가 있다.

내가 내 직업을 소개 했을 때 단번에 “아하!”하는 이도 없거니와, “그게 대체 뭐 하는 직업이에요?” 라고 물었을 때 아무리 구구절절 설명을 해도 상대의 궁금증을 명쾌하게 해결해주지 못하는 경우가 대부분이다. 더군다나 우리가 흔히 보는 책의, 잡지의, 모바일의, 웹의 ‘글자’들을 만든다고 겨우 이해시켜 놓으면 “근데 그걸 누가 사요?”라고 반문해 내 기운을 쏙 빼놓기 일쑤다.

서체 디자이너는 말 그대로 ‘서체’를 디자인하는 사람이다.

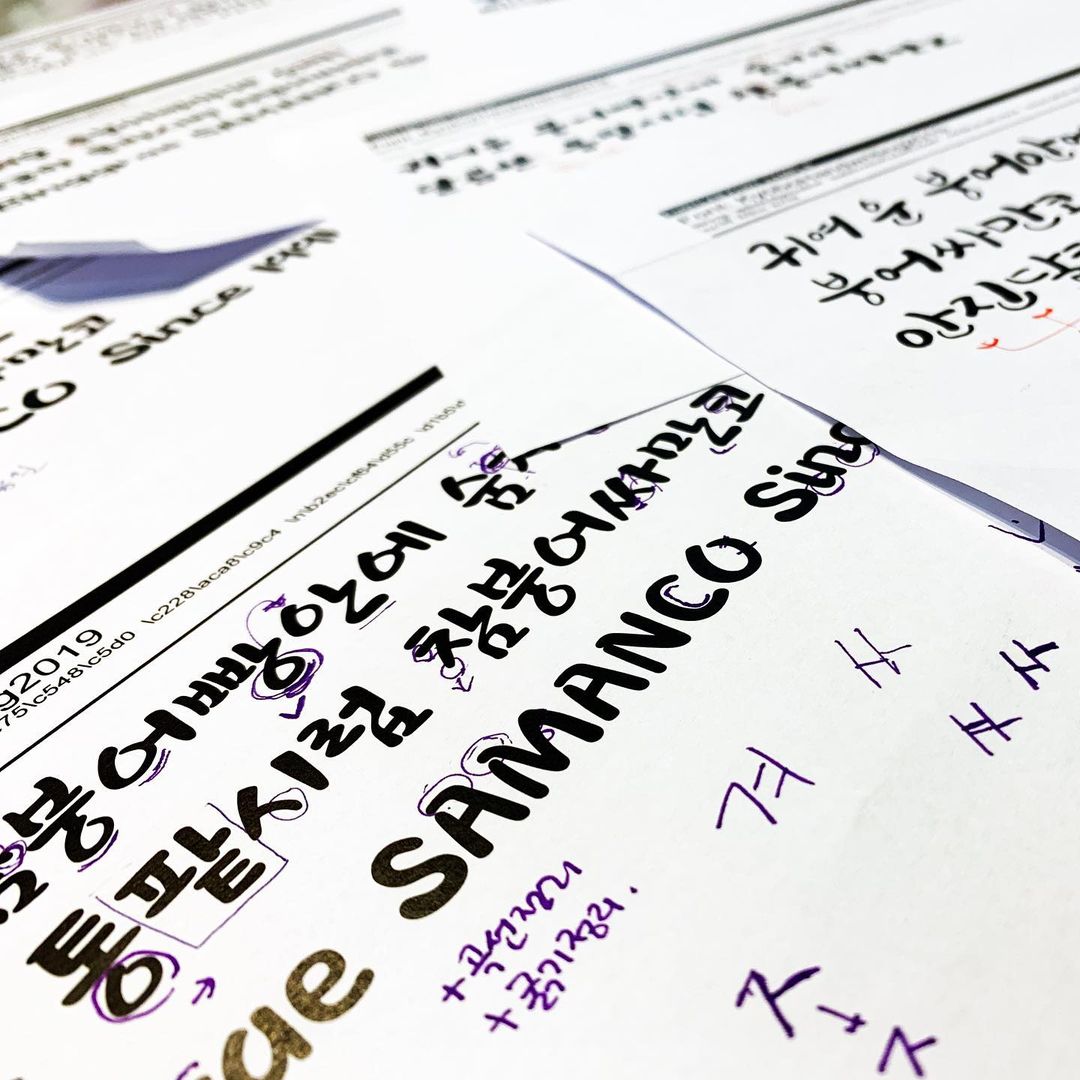

서체, 활자, 폰트 단어의 뉘앙스가 있긴 하지만, 보통 한 벌의 디지털 폰트를 만드는 사람을 ‘서체 디자이너’라고 칭한다. 같은 글자를 다루지만 캘리그라퍼를 서체 디자이너라 칭하지 않는 이유는 캘리그라피는 디지털화 하지 않을뿐더러 한 벌을(한글, 영문, 특문이 완성되어 특정 프로그램에서 무리 없이 유용하게 쓸 수 있는 정도) 완성시키지 않기 때문이다. 윤디자인에서 나온 서체 패키지 중에 ‘필 패키지’라고 있는데, 그것의 경우엔 ‘캘리그라퍼’의 글자를 받아 ‘서체 디자이너’의 손길을 거쳐 ‘디지털 폰트’가 되었다고 얘기할 수 있다. 많은 이들이 또 묻곤 한다.

“어떻게 서체 디자이너가 되었어요?”

2005년 학교를 다니던 때, 브랜드 디자인을 전공하고 있던 나는 징그럽게 많은 양의 과제에 혀를 내두를 지경이었다. 미친듯이 아이데이션을 해서 랩실 벽을 빼곡히 메워도 “뭐가 없어. 아직 부족해. 더 해봐” 라는 교수님이 원망스러워 친했던 동기 언니의 노트 앞 장에 ‘정말 괴로워요.. 악마 같아요.. 교수님 너무 미워요…’ 등의 글을 한 바닥 가득 늘어 놓았었다. (자체 정화했어요. ^^;;)

어느날, 그 교수님께서 불시에 회의를 하자고 우리를 불러 모았는데, 어느 순간 교수님의 시선이 자신의 옆 자리에 앉아 있던 그 언니의 노트에 가있는 게 아닌가. 나는 순간 교수님이 사시가 되어 지금 향해 있는 저 시선의 도착지가 절대 그 노트의 내 넋두리이지 않길 바라며 잔뜩 긴장하고 있었는데 마침 교수님께서 그 언니를 향해 물었다.

“이거 누가 쓴거니?” (………….. 까악 까악) 잠시의 정적이 흐르고 언니는 내 눈치를 보고 있었고, 나는 자진납세를 하기로 했다.

“교수님, 제가 썼습니다….”

“이리 좀 줘볼래?”

“……..”

“음… 정은이 너….. 글자에 소질 있다?”

“……. 네?” “

너 글씨가 참 좋다고. 워드마크 작업할 때 네 손으로 직접 자유롭게 드로잉을 해봐. 도구도 이것저것 써봐가면서”

그랬다. 당시에 교수님은 내 글씨를 ‘text’로 읽지 않으셨고 ‘image’로 인식한 것이다. 작은 에피소드이지만 이것을 계기로 교수님은 끈질기게 나를 글자의 세계로 밀어 넣었고, 결국 교수님의 추천으로 현재의 윤디자인연구소에 입사를 함으로서 ‘서체 디자이너’란 업을 가지게 된 것이다. 이제와 오해 하실까봐 밝히지만, 당시에 교수님이 내 글씨에 반했다 해서 내 글씨가 엄청나게 매력적이고 잘 쓰는 글씨는 아니다. 만약 그랬다면 훌륭한 캘리그래퍼가 되었겠지. 글씨가 개성 있고 예쁘다는 얘기는 종종 듣지만 글씨를 잘 ‘쓰는’ 것과 글씨를 잘 ‘만드는’ 것은 아무런 상관관계가 없으니 서체 디자이너를 꿈꾸는 사람이라면, 자신이 악필이라고 해서 좌절하지 않기를. 글자를 애정 어린 시선으로 바라보는 눈만 있다면 이미 이 직업에 한 발짝 다가온 것이다.

서체디자이너는 녹록치 않은 직업이다. 어느 직업군이 맘 편하고 쉽겠냐마는 창의적인 일이 보통 그러하듯 6년차가 되어도 모르겠는 것 투성이고 공부할 것이 잔뜩이다. 한 서체 회사가 오랫동안 광고 카피로 사용했던 ‘ **는 서체를 짓습니다’란 카피를 굉장히 좋아했는데, 바로 그것이다. 서체 디자이너는 글자를 making하는 것이라기 보다 ‘build’한다고 생각한다. 설계는 치밀하고 오차 없이 명확해야 한다. 무색(無色) 오직 유형(有形). 보통은 잘 알아채지도 못할 벡터 곡선 위에 찍힌 점 하나의 위치 때문에 고민에 고민을 거듭하는 소수의 직업군. 세상의 서체 디자이너에게 위대한 박수를 보내주고 싶다.

나는 아직… 위대한 박수를 받기에는 몹시 부끄러운 디자이너이다. 오늘도 모니터 앞에 궁둥이를 붙이고 앉아 한 자 한 자 짓다가, 퇴근 길 들른 은행 ATM기 앞에서 엉망인 글자 모양과 배열에 분노하다, 친구를 만나 들어간 낙지덮밥집의 메뉴판을 보며 “그래, 글자가 좀 못나도 못난대로 멋이지~” 깔깔 웃다가 슈퍼에 들러 내가 만든 폰트를 사용한 오리온 닥터유 과자를 흐뭇한 표정으로 사가지고 나오는… 아직은 부끄러운 서체 디자이너다.