그는 반전이 많은 사람이다. 여리여리한 꽃미남 외모와 다르게 강건한 생각의 심지를 갖고 있다. 한글을 작업의 주제로 삼기에 전통적이고 무거울 것 같지만 팝아트를 좋아하고 재치발랄하다. 명문 미대를 나왔을 것 같지만 일반 대학에서 지리학을 전공했다. 디자이너가 될 것이라고는 꿈도 꾸지 않았다. 그런데 지금 한글을 주제로 작업하는 젊은 디자이너 중 가장 핫한 사람 중 한 명이다. 한글을 씹고 뜯고 맛보고 즐기는 <한글잔치 展>(갤러리 뚱, 2012. 10.5~14)에 참여 중인 디자이너 유진웅을 만났다.

이력이 특이한데 어떻게 디자이너로 활동하게 되었나요?

미술을 전공할 생각은 전혀 없었어요. 미대를 간 것도 아니고요. 단지 자동차를 좋아하다보니 어느 날부터 디자인 보는 게 재미있더라고요. 거기서 뭔가 정해진 것 같아요. 브랜드가 논리적으로 말하고자 하는 것을 디자인을 통해 직관적으로 표현하는 게 멋있다고나 할까. 복수 전공이라고는 해도 아무 것도 모르는 상황에서 무작정 부딪쳤죠. 그러다 공모전에서 입상을 했는데 나도 해봐도 되겠다, 라는 생각이 들었어요.

행동력이 대단하네요. 생각하면 일단 움직이고 보는 편인가요?

원하는 게 있으면 일단 해요. 교수님도 무작정 찾아갔죠. 꼼꼼하고 깐깐하신 분이셨는데 참 많은 애정을 주셨어요. 제 작업을 손으로 일일이 수정해주시고. 정말 감사하죠. 심지어 선배도 만들었어요. 졸업 앨범 뒤져서 전화했죠. 선배가 없다, 외롭다, 선배 해주시면 안 돼요? 라고.(웃음)

자신만의 강점은 뭐라고 생각하나요?

기획자와 비즈니스 마인드를 갖춘 것이려나. 전 영업력도 중요하다고 생각해요. 디자이너들은 대개 뭔가 정해지지 않은 상황에서 아래에서부터 위로 올라가는데 기획을 하면 전체 틀을 보고 그 안에서 답을 만들어내죠. 전공을 하지 않은 게 오히려 도움이 될 때도 있어요. 그 세계에서 한 발 나와 있으니까 객관적인 시각을 지닐 수 있고요. 나는 디자이너다! 라는 생각에 사로잡히면 매너리즘에 빠질 것 같거든요.

그는 위대하고 과학적이고 전통적인 한글 대신 재미있고 친근하고 팝아트적인 한글과 논다. 한글인 줄도 모르고 즐기다가 ‘어라? 이거 봐라, 한글이잖아!’라고 깔깔깔 웃으며 재발견하게 만든다. 그의 한글은 공룡이 되어 하늘을 날고, 코끼리가 되어 쿵쿵 발걸음 소리를 내며, 기린이 되어 천천히 살아 움직인다.

동물 속의 한글이 참 재미있더라고요. 어떻게 생각하게 되셨나요?

한글의 창제 목표인 ‘반포’ 즉 널리 알리는 것에 대한 고민을 했어요. 좀 더 즐기면서 수용자 스스로 퍼뜨리는 건 뭘까, 좀 더 디자인적인 게 뭘까, 집중했죠. 이미지로 친근하게 다가가고 싶어서 형태를 먼저 만들었어요. 사람들 반응이 재미있었어요. 숨은그림찾기처럼 글자를 찾아내서 웃고 기뻐하며 소리도 지르고. 기존의 틀에 얽매이지 않고 다양한 시도를 한 게 효과적이었던 거죠.

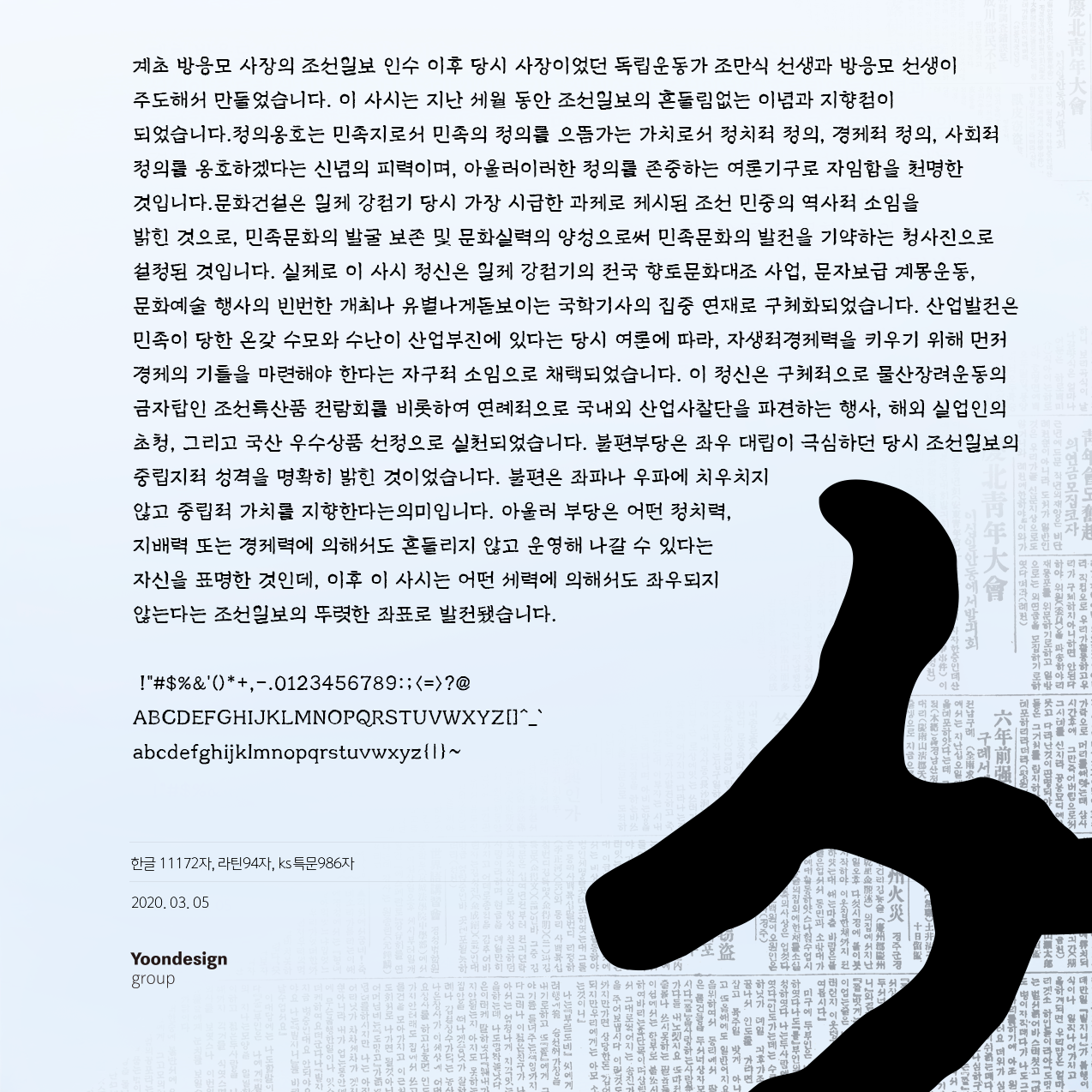

한글은 디자이너 유진웅의 원점이라는 생각이 듭니다. 한글의 매력은 무엇인가요?

동그라미, 네모, 직선이라는 미니멀한 기본 도형으로 광범위한 유닛을 이룰 수 있다는 점이죠. 공간미나 조형미 자체도 아름답고요. 로컬은 물론 글로벌한 관점에서도 무궁무진한 활용 가능성이 있어요. 단순한 문자매체 이상의 의미가 있죠.

한글 외에 한국적인 것에서 새로운 가치를 찾은 게 있나요?

계영배라는 술잔이 있어요. 바닥에 작은 구멍이 나 있어서 술을 가득 따르면 한 방울도 남지 않고 밑으로 새는데 7할 정도를 따르면 한 방울의 술도 새지 않는다고 해요. 조선 거상 임상옥은 자기 쇄신과 절제를 되새기기 위해 늘 곁에 두었다고 하더라고요. 이런 것 하나만 살려도 현재의 이슈와 연관해서 보여줄 게 많죠. 에코 디자인과도 이어지고요.

디자인이 사람들에게 끼치는 영향은 생각보다 크다. 자신도 모르게 보는 것만으로도 긍정적인 혹은 부정적인 인식을 학습하게 된다. 그렇기에 현실적인 감각을 갖고 있는 건 분명 디자이너로서 강점일 것이다. 사람들과 소통하며 사회에 좋은 영향을 미치는 ‘선한 의지’를 지닌 디자이너, 그러나 하나의 범주로 규정되지 않는 디자이너, ‘ㅎ 스타일’이다.

서울 도서관에 재능 기부를 하신 걸로 알고 있는데 어떤 계기가 있었나요?

DMC(디자인미디어시티)에서 ‘디자이너가 서울을 위해서 무엇을 할 것인가?’라는 주제로 모임을 한 적이 있어요. 같은 테이블에 서울시 문화관공부 공무원이 계셨어요. 모임에서 시너지 있는 이야기가 나올 줄 알았는데 그렇지 못해서 실망했다는 이야기를 했죠. 발주 경력과 직원 규모가 중요하냐? 그래야만 진정성 있는 디자인이 나오냐? 하고 싶은 이야기를 했죠. 이틀 만에 연락이 왔더라고요. 구 시청 건물을 서울 도서관으로 만드는 데 도움을 받고 싶다고. 기꺼이 시민의 한 사람으로 무료로 재능 기부를 해드리겠다고 했죠.

디자인이 사람들에게 어떤 영향을 미친다고 생각하나요?

지하철을 타면 시민들이 행복해보이질 않아요. 여러 가지 이유가 있겠지만 그중 하나는 픽토그램에 있는 것 같아요. 노약자, 임산부 등 정해진 비주얼이 있잖아요. 노인은 꼭 지팡이를 짚고 있어야 하고, 임산부는 꼭 배를 강조해야 하고, 장애인은 모두 휠체어를 타고 있어야 한다는. 답답하죠. 그런 픽토그램은 핸디캡이 있는 부정적인 아이덴티티를 갖게 해요. 자발적인 양보가 아니라 양보를 해줘야만 하는 불편감을 학습하게 되는 것 같고. 다른 가치관으로 표현할 수도 있잖아요. 예를 들면 임산부가 배가 많이 나온 사람이 아니라 소중한 생명을 품고 있는 사람이라고.

작업을 할 때 중요하게 생각하는 건 무엇인가요?

연인들끼리도 “사랑한다는 말 좀 해”, “그걸 꼭 말로 해야 알아? 표현을 해야 알지” 이런 말들 하잖아요. 듣고 싶은 사람의 언어로 말을 해야 들리죠. 스타일링만 멋지게 하는 게 디자인은 아니라고 생각해요. 제겐 그게 오히려 스트레스가 되더라고요. 제가 실력이 없어서 그런지도 모르지만.(웃음) 그것보다는 어떻게 하면 소통할 수 있을까를 깊이 생각하는 게 중요하다고 생각해요. 사람과 사람이 하는 일이잖아요. 디자인은 단지 표현방법이니까요.

스튜디오 이름이 히읗인데 특이합니다. 어떤 의미가 있나요?

한 가지로 정의내리기는 어려워요. 한글, 한국, ··· 또 뭐가 있을까. 앞으로 작업하면서 다양하게 찾아가고 싶어요. 제가 어떤 작업을 하는 ‘디자이너’라고 규정되고 싶지 않은 것처럼 제 작업도 열어두고 싶네요.