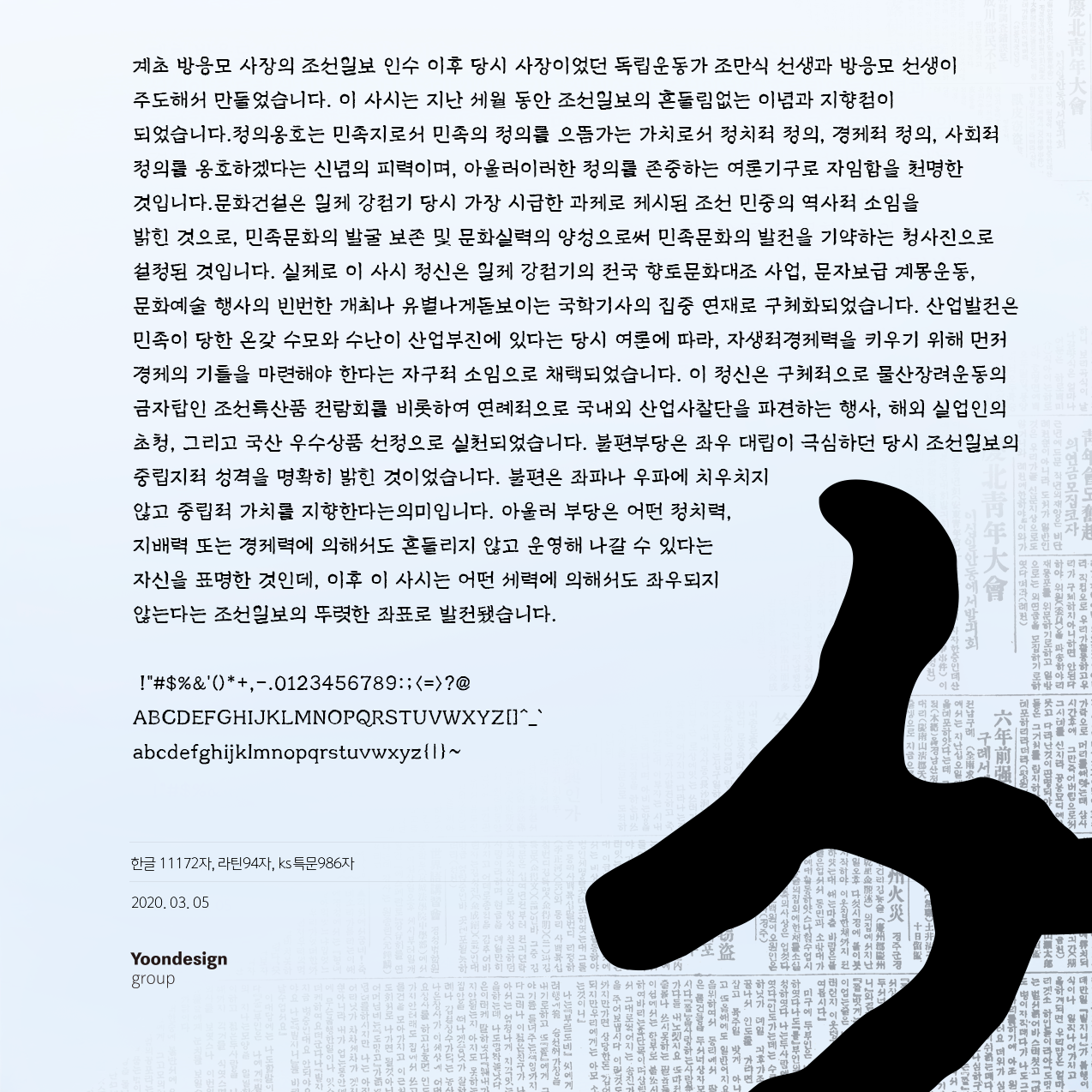

위 타이틀의 배경 이미지는 그래픽 디자이너 김정활(HWAL WORKS)이 직접 만들어 보낸 것이다. 이에 대해 『타이포그래피 서울』 편집팀에서 흥미로운 소견이 나왔다. “규범 안에 있는 느낌적 느낌을 벗어나려고 한 느낌적 느낌”이라는. 해당 발언을 한 팀원은 이번 인터뷰 진행에 관여하지 않았고, 김정활을 몰랐다. 에디터가 김정활을 인터뷰하기 전 가졌던 심상(어쩌면 넘겨짚은 바)도 비슷했다. 그의 여러 작업들 중, 표의문자인 한자를 해체해 표음자로 뒤바꾼 ‘백두산’·‘제주도’ 포스터, 구부러뜨린 오선보에 음표들을 덩어리째 매단 ‘예기치 않은, 뜻하지 않은’ 포스터가 유독 눈에 띄었다. 틀-프레임에 복속되지 않으려 분투하는 디자이너 혹은 개인. 이것이 김정활에 대한 첫인상이었다. 첫인상이라는 게 타인을 임의로 정의 내리는 틀-프레임이라면, 김정활은 이 또한 수월히 벗어난다. 무엇에든 얽매이지 않는 분 같다는 말에 “틀 또는 프레임은 어떻게 여기든 유의미하다고 생각해요”라고 응하는 식이다. 프레임은 벗어나야 하는 것이다, 라는 명제조차 프레임일 수 있다는 메시지로도 들린다. 셔터 타이밍을 쉬 허락지 않는 동적 피사체 같다··· 는 엉뚱한 생각이 들 즈음, 인터뷰어의 자기모순이 밝혀지고 만다. 프레임을 벗어난 인터뷰이를 프레이밍 하려는 자가당착을 대화 도중 느낀 것이다. 그제야 말들의 오고감이 한결 활발해진다. 상대의 손을 셔터에서 떼어놓고 나서야, 김정활은 자신의 이야기를 들려주기 시작한다.

디자이너에게 실례되는 말일 수 있겠습니다만, 디자인 작업보다는 글에서 작가님의 스타일이 더 선명히 드러나는 것 같습니다. HWAL WORKS 홈페이지의 글들을 정독했는데요. 문장/문단 구성 및 배치가 대단히 논리정연합니다. ‘자신만의 견해’라 부를 만한 생각들도 또렷이 읽히고요. 특히 〈2019 타이포잔치〉 리뷰 「그래픽 디자이너가 빚은 입체물의 풍경」이 인상적이었어요. 주최 측이 표방한 주제(‘타이포그래피와 사물’) 말고, 김정활만의 주제(‘작품 설치 방법’과 ‘공간 연출’)를 견지한 채 전시장 곳곳을 톺으셨더군요. 그렇게 톺아본 바를 서론-본론-결론으로 구조화해 글로 기록했고요. 이런 표현이 적합할까 모르겠지만, 외부의 ‘세팅’ 된 프레임을 가뿐히 자기 스타일로 ‘리셋’할 줄 아는 지각력이 느껴졌습니다. 여간해선 ‘틀’ 안에 들어갈 수 없는 성향일까, 라고도 짐작해봤습니다. 명함에 직함 없이 ‘좋아하는 작업을 합니다’라고만 쓰신다죠? 역시, 틀-프레임 바깥에 계시는 분이구나, 또 멋대로 짐작해봤습니다. 어떠십니까. 김정활은 디자이너로서 어떤 세계관/작업관을 지닌 사람인가요?

안녕하세요, 그래픽 디자이너 김정활입니다. 명함에 적힌 문구에 대해 해명 아닌 해명부터 하자면, 저 문구는 제 첫 명함을 만들 때 넣은 거예요. 학부 졸업 후 프리랜서로 활동하면서 왠지 명함을 만들어야 할 것 같았습니다. 그런데 막상 제 직업을 뭐라고 기재해야 할지 굉장히 고민이 되더라고요. 그냥 시각디자인과를 전공하고 졸업했을 뿐인 내가 디자이너라고 할 수 있나 싶었습니다.

고민 끝에 직업이 아닌 당시 하고 있던 행위를 적었어요. 그러다 2018년 말에 이제는 디자이너가 되지 않았나 싶어 새로 명함을 만들고 그래픽 디자이너로 기재했습니다. 제 작업관은 현재 명쾌히 정립되어 있지 않은 것 같아요. 있는 것이 오히려 제약이 되는 시기인 것 같기도 하고요. 아니면, 제 자신의 작업관을 제대로 묘사하지 못하는 것일지도 모르겠네요. 옆 나라 고이즈미 신지로(일본 환경상)의 발언을 듣고 ‘펀하고 쿨하고 섹시한 디자인을 해야겠다’라고 생각했습니다. 물론 농담입니다.

갤러리 공간을 작업 공간으로 활용해보자는 취지로 전면 유리를 지면 삼아 전시 포스터를 디자인했다.

종이 포스터의 특성 중 하나인 양산성을 이동성으로 대체하여 화이트보드에 보드펜으로 그린 포스터다.

‘제주도’·’백두산’ 포스터 작업이 인상적입니다. 한자어 또는 부수(部首)를 한글처럼 보이도록(읽히도록) 배치한 점이 독특한데요. 한자 ‘平’(평평할 평)이 포스터에선 ‘주’라는 표음자로 기능하는 식으로요. 표의문자로서의 한자를 해체해 한글 자소로 활용한 셈입니다. 문자의 이미지성을 최극단으로 밀어붙인 실험으로 보이기도 하고요. 표의 문자, 표음 문자라는 문자학적 구분법이, 이 포스터에선 일종의 ‘깨뜨려진(깨뜨려야 할) 프레임’으로서 기능했던 게 아닐까 싶기도 합니다.

정확히 기억은 나지 않지만 어디선가 ‘平’이 적힌 것을 봤는데 누군가는 이걸 ‘주’로 읽을 수 있겠다 싶었습니다. 그 뒤로 한글의 자모음과 유사한 한자 획을 찾아 조합하는 식으로 연습 삼아 해본 작업이 ‘제주도’·’백두산’ 포스터예요. 지금 보니 좀더 담백하게 발전시킬 수 있는데 그저 그래픽 디자인스럽게 마무리한 것 같아 아쉽네요.

‘깨뜨려야 할 프레임’이라고 하면 뭔가 사명감을 갖고 있는 것 같지만, 딱히 그렇진 않습니다. 솔직히 말하자면 틀 또는 프레임은 어떻게 여기든 유의미하다고 생각해요. 모더니즘에 반하여 나온 운동도 다른 명칭이 아닌 포스트모더니즘으로 불리잖아요. 요 며칠간 제 작업을 정리하다 보니 무언가를 분해하고 재조합하는 방식의 작업을 주로 했더라고요. 아마 이러한 작업 방식에서 그런 느낌을 받지 않으셨나 싶습니다.

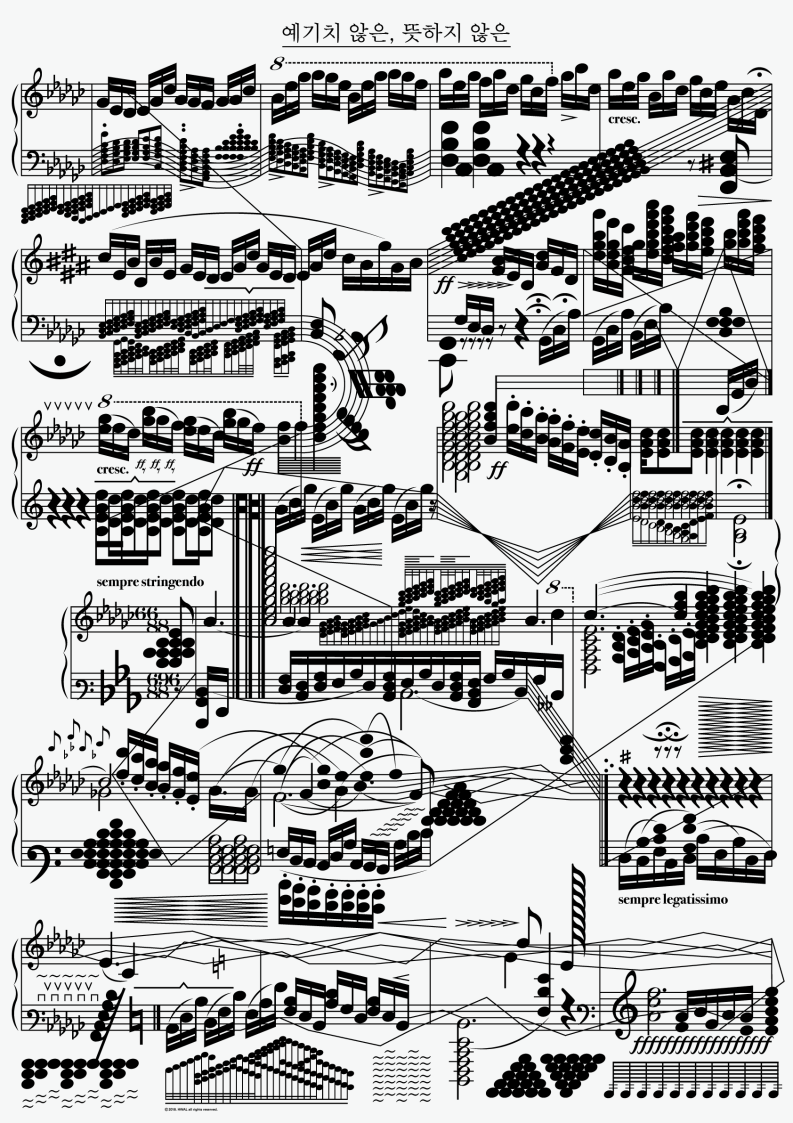

‘예기치 않은, 뜻하지 않은’ 포스터에선 악보를 해체하셨더군요. 오선보를 비틀거나 꺾어버리고, 이 세상 음표가 아닌 음표(?)들을 그려 넣으셨죠. 제가 아까 작가님에 대해 주워섬겼던 인상비평(여간해선 ‘틀’ 안에 들어갈 수 없는 성향, 프레임-틀 바깥에 있는 사람)과 더없이 잘 맞는 작업입니다. 자꾸 제멋대로 수식해서 죄송합니다.

기호라는 것이 사회적으로 약속된 그림이라는 게 재미있어요. 특히나 오선보는 소리를 시각적으로 변환했다는 것과 기의를 떼어내고 기표만 봐도 아름답다는 게 매력적이었습니다. ‘예기치 않은, 뜻하지 않은’은 오선보의 기호들을 재조합, 재배열하며 임의의 질서로 디자인한 악보예요. 일방적으로 약속을 깬 악보를 보며 연주자들은 이를 어떻게 풀어낼까 궁금했던 작업이기도 합니다.

‘예기치 않은, 뜻하지 않은’ 포스터가 기호를 재배열한 작업이라면, ‘Graphic Composition’은 악보를 리디자인한다는 생각에서 출발한 작업입니다. 음은 색으로, 박자는 기호, 쉼표는 면적, 합주는 트레싱지를 레이어 삼아 인쇄 후 겹치는 식으로 기존의 오선보를 변환시키는 작업이었어요. 그러다 이 기호들을 시각적으로 균형 있게 조합 후 그것을 연주한다면 이 또한 작곡이 되지 않을까 생각했습니다.

그래서 음을 먼저 떠올린 뒤 악보에 옮겨 적는 게 아닌, 반대로 악보를 먼저 그래픽 디자인 한 뒤에 개러지밴드(GarageBand)로 연주하여 오디오 파일을 만들었습니다. 사실 미술을 보는 것만큼이나 음악을 좋아하지만 음악 쪽 재능은 전무하거든요. 늘 음악을 하기보단 듣기만 하는 입장이었는데 그 한을 푸는 작업 같았어요.

해 바뀐 지 오래라 시의적절한 질문은 아니겠습니다만, 신년 카드에 ‘연말에 죽다 살아난 김정활’이라고 적으셨던데요. 무슨 일을 겪으셨던 건가요?

아, 큰일은 아니었어요. 12월 30일 점심을 먹고 있는데 당시 진행 중이던 일들의 세 클라이언트한테서 동시에 연락이 왔어요. 세 분에게 피드백을 듣고 답장하면서 밥을 먹었는데 바로 체했습니다. 새해 첫날까지 아무 것도 못 먹고 시름시름 앓으며 누워만 있었어요. 말 그대로 죽겠더라고요. 그 뒤로 밥을 천천히 먹는 습관을 들였고, 식사 시간에 클라이언트한테 연락이 와도 반드시 식사를 끝낸 후 확인하고 있습니다.

디자이너가 아닌 편집자가 한 디자인이라는 콘셉트로 1980~1990년대 서적 표지를 참고하여 작업했다.

작가님 글, 그리고 디자인 작업을 보며 느꼈습니다. 책을 많이 읽는 분 같다고요. 그게 아니라면 적어도, 인문학(특히 철학) 쪽에 관심이 많은 분 같다고요. 그것도 아니라면, 디자인 작업을 위해 디자인 외적인 지식과 정보를 매우 적극적으로 흡수하는 분 같다고요. 이런 추측을 하는 이유는, 프레임-틀에 복속되지 않기 위해 작가님이 대단히 고군분투하고 있다는 인상이 들어서입니다.

영화 〈예수보다 낯선〉 포스터를 보면, 예수의 후광(aura)에 전깃줄과 스위치가 연결돼 있어요. 저는 이 포스터의 예수가 ‘진리’에의 메타포로 보였는데요. 진리라는 건 스스로 마냥 밝은 게 아니라, 인간의 on/off에 따라 명암이 조절된다는 뜻으로 말입니다. 왠지 이것이 디자이너 김정활의 작업관 내지 세계관 아닐까 싶었어요. 이쯤에서 질문 드리겠습니다. 디자이너로서 절대 끄고 싶지 않은 작가님만의 스위치는 무엇인지 궁금합니다.

요즘 팬데믹 상황으로 인문학에 막 관심이 생기긴 했지만, 평소 흥미롭게 찾아보는 것들은 과학/기술, 만화, 게임, 미술사, 문화비평 쪽이에요. 주로 여기에서 작업이 출발하기도 하고요. 흥미로운 지점이 생기면 작업을 구상하기 전 그것을 관찰하고 검색하며 정보를 취하는데, 이 과정에서 공부가 되는 것 같아요. 잘못된 정보와 섣부른 추측이 들어가면 작업의 논리가 흐려지고 이를 방어하기도 쉽지 않게 되잖아요.

디자인을 시작하고 지금까지 짧은 기간임에도 생각과 태도에 많은 변화가 있었어요. 앞으로도 몇 번은 바뀔 거라 생각하기에 끄지 않을 스위치에 대해 단언하기보다는, 계속 끈 상태로 둘 스위치들을 말하는 게 쉬울 것 같아요. 첫 번째는 특정 디자이너를 신앙으로 여기는 것, 두 번째는 윤리에 어긋나거나 피해자를 전시하는 ‘착한’ 디자인을 하는 것, 세 번째는 디자인 행위를 과대평가하는 것입니다.

책을 강한 힘으로 압축했을 때를 가정해본 작업으로, 책 한 권의 스캔 파일을 종이 한 장의 양면에 덧인쇄한 결과물이다.

명함에 쓰셨다는 ‘좋아하는 작업을 합니다’는 많은 이들이 소망하는 것입니다. 디자이너든 일반 회사원들이든, 아이든 어른이든. 좋아하는 작업을 하려면 어떤 조건들이 필요하다고 보시나요?

우선 해보는 게 중요하지 않나 싶습니다. 요즘은 많은 그래픽 디자이너들이 직접 하고 싶은 일을 기획하고 실행하잖아요. 내고 싶은 책이 있으면 출판 등록을 해서 책을 낸다거나, 인쇄기를 들여와 제작까지 맡아 하고, 디자이너들끼리 모여 전시를 기획하는 등의 움직임들이 인상적이에요. 저는 이런 면이 부족하거든요. 게임으로 치자면, 레벨 10부터 입장 가능한 던전이 있다면 저는 레벨을 15까지 올리고 들어가는 사람이에요. 소극적인 자세로 놓친 것들이 많아 고치려고 노력 중입니다.

일례로, 전시 같이 부담이 큰 일을 앞두고 있으면 ‘어차피 난 실패할 거야’라는 마음으로 작업을 해요. 말이 웃기긴 한데, 실패할 거라고 해서 작업을 안 할 것도 아니잖아요. 대단한 작업을 보여줘야 한다는 부담감에 아무 것도 못 하기보단 뭐가 됐든 해야 하는 게 옳다고 생각합니다. 이 밖에 다른 조건이라면 좋아하는 것에 의문을 품고 성찰하기, 자신을 한 발짝 떨어져 바라보기, 아무리 좋아하는 것이라도 욕심이 생기는 순간 스트레스가 된다는 사실을 인지하기 정도일까요.