〈모던 데자인: 생활, 산업, 외교하는 미술로〉(이하 ‘모던 데자인’)는 국립현대미술관(이하 MMCA) 과천관에서 2022년 11월 23일 개최하여 2023년 3월 26일까지 열리는 전시다. 막을 올린 지 꽤 시일이 흐른 지난 2월 말에야 이 전시를 관람했다. TS 편집팀 두 명, 에디터 임재훈과 서체 디자이너 이승협이 동행했다. 〈모던 데자인〉의 개최 배경이나 기획 의도 등은 이미 여러 매체들이 제공하고 있으므로 ‘리뷰 후발주자’인 이 글에서까지 전시 정보를 깊이 다루지는 않으려 한다. 대신, 전시장에서 품었던 전지적 관람객 시점의 감상과 감탄을 최대한 복기해본다.

출처: 국립현대미술관 홈페이지

시작하기 전에: 전시 정보 습득을 위한 참고 문헌 추천

리뷰를 시작하기 전에 〈모던 데자인〉을 보다 깊이 있게 이해하도록 도와줄 참고 문헌들을 소개한다. TS 에디터가 실제 전시장에 가기 전 읽었던 책과 기사들 중에서 세 가지를 선별했다. 사전 지식으로든 사후 지식으로든, 전시 관람 전후에 정독 혹은 약독해볼 것을 추천한다.

〈모던 데자인〉 도록(2022년 11월 발간)

➲ 바로 가기: MMCA 온라인 숍 ‘미술가게’

도록 발간사의 첫 문장이 정의하는 것처럼 〈모던 데자인〉은 “해방 이후 근대화, 산업화를 통한 국가 재건 시기 미술과 산업의 유기적 관계를 조명하는” 전시다. ‘한국 디자인사의 출발점’(이 또한 도록에 쓰인 표현이다)을 돌아보는 전시라고도 할 수 있다. 이를 책 한 권으로 묶은 도록은 우리나라 디자인 역사의 발단과 전개가 400쪽가량 분량으로 정리된 참고서다. 이번 전시를 기획한 MMCA 학예연구사 이현주의 글을 비롯하여, 〈모던 데자인〉의 시간적 배경(1945년 전후, 1950~1960년대)과 당대의 디자인 발전사를 살펴볼 수 있는 사료와 도표만으로도 이 책을 소장해야 할 이유는 충분하다.

월간 『디자인』 2023년 1월호의 전시 리뷰

➲ 바로 가기: 온라인판 기사

〈모던 데자인〉 전시 정보를 빠르고 정확히 습득하고 싶다면 월간 『디자인』 서민경 기자의 글을 추천한다. 조목조목 전시 정보를 알차게 담았고, 기사 말미에는 MMCA 학예연구사 이현주와의 인터뷰도 실었다. 전시명이 ‘디자인’이 아니라 ‘데자인’인 까닭도 이 기사에서 확인해보기를.

논문 「한홍택 디자인의 특징과 의미: 한국 그래픽 디자인의 전사(前史)」

➲ 바로 가기: 한국디자인학회

강현주 교수(인하대학교 디자인융합학과)의 연구 논문이다. 한국디자인학회(SIGCD)가 2012년 8월 발간한 『디자인학연구』 통권 제102호(Vol.25 No.3)에 수록된 글이고, SIGCD 사이트의 아카이브 페이지에서도 읽을 수 있다. ‘대한민국 1세대 디자이너’ 한홍택(1916~1994)은 이번 전시를 성사시킨 주요 동인(動因)이다. 한홍택이라는 선구자에 대해 사전 공부를 하고 전시장에 간다면 〈모던 데자인〉을 보다 깊게 관람할 수 있을 것이다. 전시 도록에 실린 강현주 교수의 또 다른 글 「해방 후 조선산업미술가협회의 창립과 활동을 통해 본 초기 디자인 분야의 성립과 확장」도 일독을 추천한다.

“지금 어도비 툴로 하는 작업을 이 시절엔 다 손으로 했던 거네?”

〈모던 데자인〉은 ❶[미술과 산업: 산업미술가의 탄생], ❷[모던 데자인: 감각하는 일상], ❸[정체성과 주체성: 미술가와 디자이너], ❹[관광과 여가: 비일상의 공간으로] 등 4개 섹션으로 구성된다. 한국 근현대 디자인사를 이야기하는 서사 구조라 할 수 있다. ❶과 ❷는 각각 해방 전후, 1950~1960년대를 다루면서 이 시기의 인물과 작업 들을 통해 근현대 우리 디자인계를 ‘이름’과 ‘이미지’ 들로 통시하게끔 안내한다.

❸과 ❹는 결이 살짝 다르다. 시절 안으로 좀더 쑥 들어간다. ‘한국 근현대 디자인사의 지층을 세로로 잘랐을 때 드러나는 시대의 무늬’를 보여주는 것이다. 순수 미술과 상업 디자인 영역을 수시로 오갔을 그 시절 ‘선배’들의 예술 정신과 실무 감각, 두 영역의 경계에서 가졌을 고민, 1961년(당시 정부는 이해를 ‘한국 방문의 해’로 지정했다) 정부 주도 관광 산업 정책의 중심에서 활약한 디자이너들, 그들의 낯선 디자인 대상이었던 호텔이라는 공간, 1960년대 후반 여가 문화 확산과 함께 급부상한 관광 명소 홍보 트렌드 등등 당대 디자인 현장의 층리(層理)를 ❸·❹ 섹션에서 관찰할 수 있다.

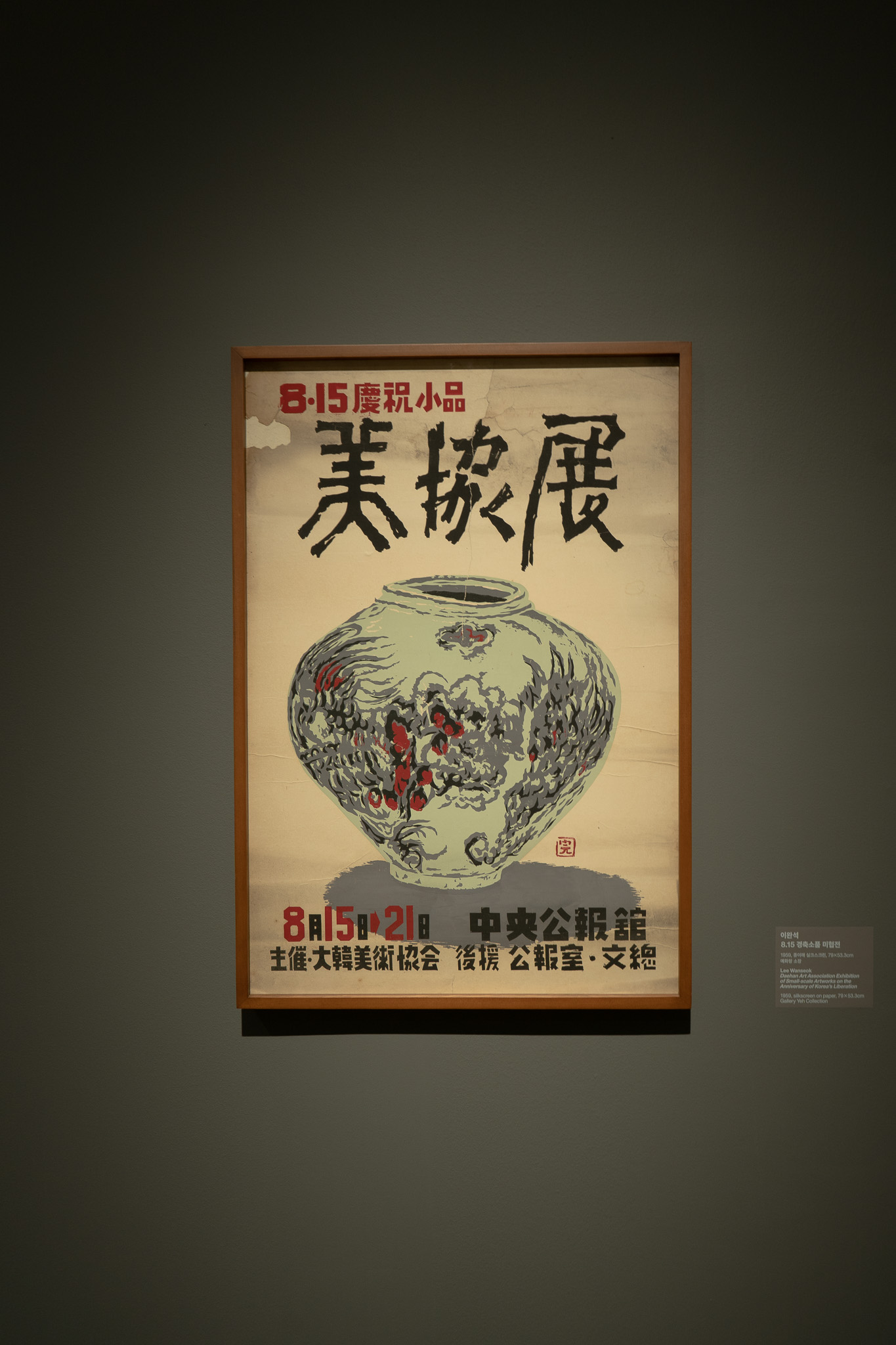

첫 번째 섹션에서 우리(에디터 임재훈과 서체 디자이너 이승협)를 한참 멈춰 세운 전시작을 언급해야겠다. 이완석(1915~1969)의 1959년 작업 ‘〈8·15 경축소품 미협전〉 포스터’가 바로 그것이다. 요샛말로 ‘최종안’에 해당할 포스터 한 점과 함께, 이 작업을 위해 이완석이 그린 ‘시안’ 두 점이 나란히 전시되어 있었다.(위 사진)

본작에 들어가야 할 도자기 그림을 작업자는 아마도 여러 장 그렸던 것 같다. 포스터를 자세히 보니 도자기 영역은 오려 붙여진 듯했다. 그러고 보니 시안들의 가장자리에도 오린 흔적이 보였다. “지금 시대로 치면 포토샵 ‘레이어’인 셈이네. 와⋯.” TS 에디터가 혼자 중얼거렸다. “그러게요. 손으로 직접 다 하셨던 거네요.” 곁에 있던 서체 디자이너도 감탄사를 보탰다.

우리는 이 전시작 세 점을 〈모던 데자인〉 전체 전시의 ‘인트로’처럼 느꼈고, 불현듯 정자세를 취하며 얼마간 가만히 서 있었다. 이 인트로의 영향으로, 우리는 4개 섹션을 관람하는 내내 “지금 어도비 툴로 하는 작업을 이 시절엔 다 손으로 했다는 거네?” 같은 혼잣말인지 말 걸기인지 모를 느낌씨를 여러 번 내뱉었다.

도안 시대의 ‘손 레터링’: 온몸으로 밀고 나간 디자인, 디자인사

소설가 김훈은 오로지 연필과 원고지로만 글을 쓰는 작가로 유명하다. 온전한 원고 10매를 쓰려면 50매 이상은 버려야 한다고 말한 적도 있다. 후배 소설가 김중혁(일러스트레이터이기도 하다)이 김훈의 작업실을 방문했다가 첩첩이 쌓인(버려진) 원고지들을 보고 “그러게 잘 좀 쓰시지 그랬어요”라고 농을 던져 선배를 껄껄 웃게 했다는 사화도 있다. 김훈은 육필 원고 고집의 이유를 “연필로 쓰면 내 몸이 글을 밀고 나가는 느낌이 든다.”라고 설명한다.

몸 체(體)가 아니라 고기 육(肉)을 씀으로써 단어 ‘육필(肉筆)’은 몸으로 이미 배출된 힘―체력장, 체육대회 등에서의 측정 대상으로서의 힘이 아니라, 그 힘을 가능케 하는 수량화·수치화될 수 없는 (고깃덩어리처럼 질고 끈적한) 내적 요소들—심줄, 근육, 혈기, 투지에 의한 글쓰기, 라는 의미를 힘껏 발산한다. 〈모던 데자인〉 전시장에도 이 ‘육-肉’의 에너지가 가득했다. 앞 단락에서도 언급한 ‘손’이 에너지의 출처일 것이다. 디자인의 옛말이 ‘도안’이니, 육필과 대응을 이루는 조어로서 ‘육도안’이라는 말을 지어내 이 글에 써보면 어떨까 싶었다. 하지만 의도했던 말맛이 잘 묻어나지 않는 듯해서 구상을 접었다.

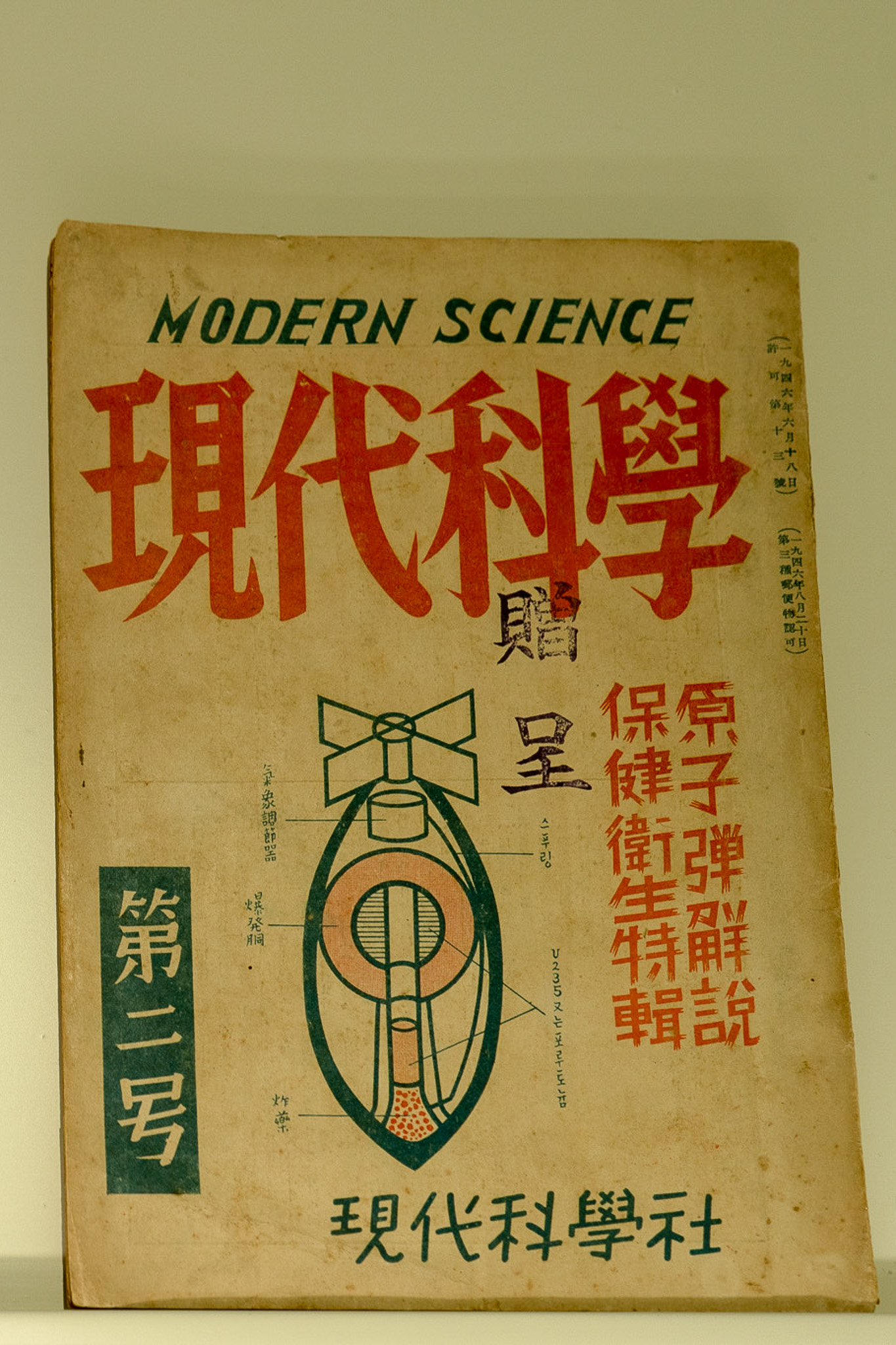

‘타입·타이포그래피(type·typography) 전문’을 표방하는 매체의 운영자들인 만큼, 우리는 〈모던 데자인〉 전시작들의 레터링을 특히 흥미롭게 감상했다. 도안 시대의 ‘손 레터링’을 유심히 들여다보는 동안, 소설가가 말했던 “몸이 글을 밀고 나가는” 육필의 힘과 같은 근현대 한국 디자인 현장의 추동력을 체감할 수 있었다. 해방 후 만들어진 각종 교육 서적 및 저널의 제목 글자들, 그러니까 손으로 그린 타이틀 레터링은 전부 사진 찍어 두고두고 레퍼런스로 삼고 싶을 만큼 인상적이었다.

그중에서도 1946년 발간된 과학 잡지 『현대과학(現代科學)』 제2호 표지는 단연 압권이었다. 제호, 이슈 소개, 발행사명(현대과학사) 등 각 영역마다 한문의 필체 및 필치를 달리하여 위계를 형성한 점은 말 그대로 타이포그래피 디자인이라 할 수 있다. 아마도 제2호의 톱기사일 「원자탄해설(原子彈解說)」과 「보건위생특집(保健衛生特輯)」 열한 글자의 획들은 강풍에 쓸려 나가는 듯한 형상이다. 주목도를 높이기 위한 의도였으리라 짐작해본다. 원자탄이 터진 뒤 발생하는 후폭풍을 시각화한 게 아닐까 하는 상상도 해본다.

원자탄 단면 그림과 함께 표기된 각부 명칭들도 재미있다. 제호 위로 기울여 쓴 ‘MODERN SCIENCE’를 제외하면 온통 한자인 줄 알았는데, 원자탄 각부 명칭 중에 한글이 있다. ‘스푸링’과 ‘U235 又는 포루토늄’이라는 글자들이다.

손으로 글자를 짓고 디자인을 그리던 시절, 최종안이 나오기까지 얼마나 많은 종이들이 ‘시안’으로서 쓰였고 폐기되었을지 가늠조차 되지 않는다. 원고지 열 장 쓰는 데 쉰 장을 쓰고 버린다는 육필 소설가의 말에 기대어서만 가까스로 그 시절 디자이너(도안가)들의 손품을 추량해볼 따름이다. 그들이 ‘육-肉’의 에너지로, 손힘과 온몸으로 밀고 나간 근현대 디자인물들은 현재 한국 디자이너 모두의 손에 각인된 제2의 지문이 아닐까, 하는 거창한 생각도 해보게 된다.

[데자인 시대의 표어들]이라는 별도 섹션으로 구분되는 공간이며,

김기조·김진희·김태헌·김현진·박신우·박철희·워크스·장수영·함민주·현승재 등

디자이너 열 명(팀)이 참여했다.

내 스타일을 고집하기보다 여러 스타일을 ‘내 것’화한 듯

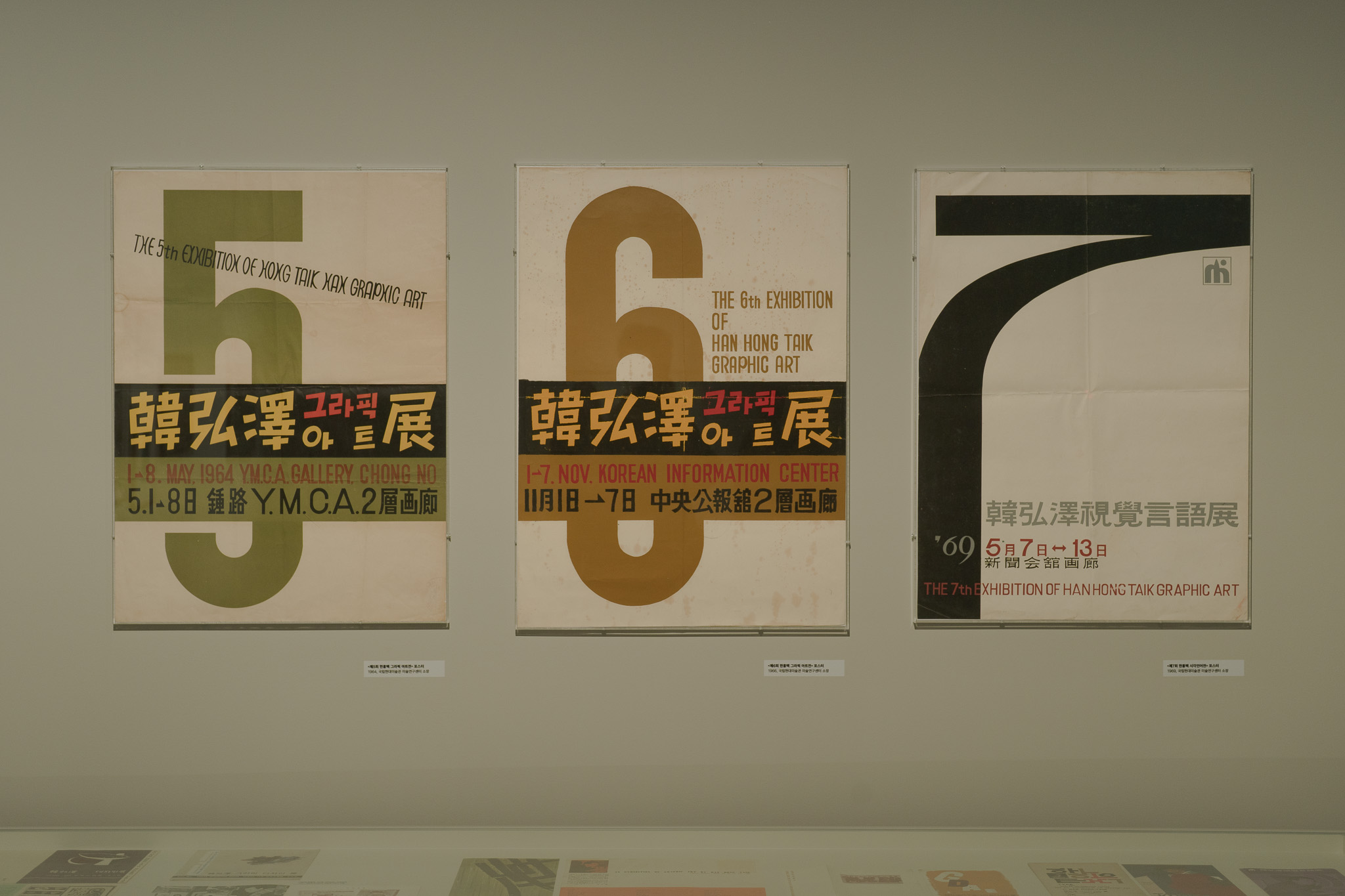

〈모던 데자인〉 전시를 보며 감탄했던 점 또 하나. 한 사람의 작업이라고는 믿기 힘들 정도로 도안가 한 명의 디자인물들 스타일이 각양각색이었다는 것이다. 대표적 인물이 한홍택이다. [미술과 산업: 산업미술가의 탄생], [모던 데자인: 감각하는 일상], [정체성과 주체성: 미술가와 디자이너], [관광과 여가: 비일상의 공간으로] 등 각 섹션에 전시된 그의 작업들은 흡사 미술 사조의 흐름처럼 보일 정도로 그림체와 무드가 크게 달랐다. 좀 과장하면 비트겐슈타인 철학의 초기와 말기만큼이나 스타일 간극이 상당했다.

‘〈99 annual of advertising art〉’라는 포스터를 보자. 전시작 설명문에 이렇게 적혀 있다. “1960년대 이후 한홍택은 사실적이고 회화적인 기법을 주로 사용했던 초기 포스터 작업과는 대비되는 추상화된 이미지들을 적극적으로 활용했는데 이는 같은 시기 미술계 전반이 추구했던 조형적 흐름과도 교차하는 것이었다.” 이 해설에 전시 관람객의 특권인 (어디까지나 멋대로인) 상상을 한번 덧대보고 싶다.

누구에게 어떤 작업을 의뢰 받든, 디자인(도안) 대상이 뭐가 됐든, 모두 소화가 가능했던 작업자들의 시대가 아니었나, 하는 것이 TS 편집팀 두 사람의 공론이자 놀라움이었다. 디자인 이론이 체계화되거나 관련 교육 기관이 정식 운영되기 이전의 시기였다. 현장의 작업자들은 저마다 다양한 스타일을 수련하고 개발하며 경쟁력을 쌓아 갔고, 차츰 여러 기법에 능숙해지는 동안 작업물들은 다채로워지고, 그렇게 시나브로 ‘근현대 디자인사’라 포괄할 만한 특정한 양식이 생성됐으리라⋯⋯.

내 스타일을 고집하기보다 여러 스타일을 나날이 연습하며 ‘내 것’화한 현장인들이 온몸으로 짓고 그리며 밀고 나갔던 도안의 시대. 디자인 스타일도 조류도 작업자들 스스로 만들고 정립했던 도안가들의 현장. 디자인과 디자이너라는 용어가 있기 전의 이 시공간은 〈모던 데자인: 생활, 산업 외교하는 미술로〉라는 전시장을 거쳐 오늘날의 공시성 안으로 포개진다. 뒤를 돌아보는 포즈와 앞을 향하는 시선은 그렇게 한 몸이 된다.

― TS 편집팀 2인의 한 줄 관람평 ― “붓·펜으로 디자인을 그리고, 칼·가위로 이미지를 오리고 덧붙이던 시대를 향하여, 차려·경례.” (에디터 임재훈) “폰트를 배우며 ‘최정호’를 알았고, 이 전시를 감상하며 ‘한홍택’을 바라보게 되었다.” (서체 디자이너 이승협)