DiCulto(디꿀또)는 김엘리아나가 자신의 모토로 쓰는 말이다. 스페인어 diseño(디세뇨, 디자인), culto(꿀또, 문화), oculto(오꿀또, 숨겨짐)의 철자로 만든 조어다. 김엘리아나의 DiCulto는 ‘라틴 아메리카와 한국의 숨겨진 디자인 문화를 밝히겠다’는 의지 표명이다. 그녀의 표현을 빌면 “디자인 연구자이자 교육자로서의 과(課)와 업(業)”을 함축한 말이기도 하다. 김엘리아나는 아르헨티나에서 태어나 디자인을 공부하고 한국에서 박사학위(서울대학교 디자인역사문화전공)를 받았다. 지금은 우리나라를 비롯한 라틴 아메리카의 여러 나라를 무대로 활발히 학술 활동을 펼치고 있다. 아직은 다소 낯선 ‘라틴 아메리카 디자인’을 국내에 알리고, 한국과 중남미 디자인계의 교류를 이끌어내기 위함이다. 『타이포그래피 서울』 시리즈 [김엘리아나의 DiCulto]는 그동안 잘 알려지지 않았던 중남미 디자인계의 문화와 역사, 현지에서 활동하는 그래픽 디자이너와 타이포그래퍼, 디자인 스튜디오를 소개한다. 이 시리즈를 통해 우리 인식 체계 안의 ‘디자인 영토’가 라틴 아메리카 대륙으로까지 확장될 수 있기를 바란다.

프란시스코 갈베스(Francisco Gálvez)는 칠레의 1세대 디지털 서체 디자이너로 불린다. 그는 활자를 디지털화한 칠레 최초의 사례로 꼽히는 [엘레멘탈 산스(Elemental Sans)]를 만들었다. 1997~2001년 완성하여 2010년 상업적 목적으로 리디자인했다.

그가 제작한 폰트 [암스터(Amster)]와 [아우스트랄리스(Australis)]는 다양한 문화 서적에 쓰였으며, 그의 타이포그래피는 ‘꼰차 이 또로(Concha y Toro)’, ‘비니에도 에밀리아나(Viñedo Emiliana)’ 등 칠레산 와인 브랜드에도 사용되며 전 세계 시장에 유통되고 있다.

또한 그는 타이포그래피와 정보 디자인을 전문적으로 연구하는 교육자로서 국가 교육 프로젝트에 참여한 바 있다. 칠레 디에고 포르탈레스(Diego Portales)와 가톨릭 대학교(Universidad Católica de Chile)에서 오랜 시간 타이포그래피를 가르치며 저서 『타이포그래피 교육(Educación Tipográfica)』과 『만들기와 구성하기(Hacer y Componer)』를 썼다. 두 책은 칠레의 디자인 교육 현장에서 주요 교재로 사용되고 있다.

프란시스코 갈베스와의 인터뷰를 통해 ‘1세대 칠레 폰트 디자이너’로서 그가 걸어온 디자인 여정, 그리고 교육 철학을 들어보았다.

“사람들의 성격, 어투, 패션, 취미는 개개인의 페르소나, 즉 가면을 구성하여 정체성의 일부가 된다.

똑같은 방식으로 사물이나 회사, 기관 등은 알파벳 디자인으로 자신들의 정체성을 알린다.”

1997~2001년 완성된 이 폰트는 2010년 상업적 목적으로 리디자인되었다.

오랫동안 칠레에서 타이포그래피 교육자이자 디자이너로 활동했다. 타이포그래피에 대한 관심은 언제부터 갖게 되었나.

많은 사람들이 ‘글자’와 ‘타이포그래피’를 혼동한다. 전자는 단어를 구성하는 요소를 지칭하는 것이고, 후자는 글자를 타자기나 금속 혹은 목판 인쇄로 획일화하고 시스템화하는 것을 말한다. 1990년 무렵 대학교에 입학할 때부터 일러스트레이션과 회화, 만화를 좋아했는데, 이후 대학 생활 후반에 컴퓨터 붐이 일어나면서 타이포그래피에 관심을 가지게 되었다.

컴퓨터 프로그램 지식이 거의 전무했던 초기에 벡터로 그림을 그리기 시작했다. 당시 내가 디지털화한 글자로는 타이핑이 불가능했다. 그러던 와중에 지인을 통해 폰토그래퍼(Fontographer)라는 소프트웨어를 알게 되었고, 1995년 처음으로 내 폰트를 직접 디자인했다. 유레카! 이렇게 외친 그때가 타이포그래피에 대한 열정이 시작된 것 같다. 당시 그 누구에게도 어디에서도 타이포그래피를 전문적으로 배울 수 있는 방법이 없었다. 혼자서 타이포그래피 디자인을 개척해 나가야만 했다.

2002년 국제 타이포그래피 공모전 ‘모리사와 어워즈(Morisawa Awards)’에서 금상을 수상했다.

‘아우스트랄리스(Australis)’는 라틴어로 ‘남쪽’을 의미한다.

당시 상황을 상상해 보면, 작품을 디지털로 전환하는 과정 자체가 무척 ‘실험적’ 과제였을 것 같다. 작업자에게는 상당히 고독한 시간이었을 텐데.

그렇다. 시간이 지남에 따라 글자를 타이포로 전환하는 방법을 찾았다. 초기 작업들의 경우, 내가 직접 개발한 활자를 이용해 책·카탈로그·팸플릿을 디자인했다. 편집 디자인을 학문적으로 배울 수 있는 곳이 없어서, 스탠리 모리슨(Stanley Morison), 얀 치홀트(Jan Tchischold), 페르낭 보댕(Fernand Baudin), 아드리안 프루티거(Adrian Frutiger), 폴 레너(Paul Renner), 요스트 호훌리(Jost Hochili) 같은 타이포그래피 대가들의 저서를 사 읽으며 독학했다.

이렇게 방대한 타이포그래피 역사와 지식을 혼자서 공부하는 과정은 외롭고 지난했다. 많은 인내심을 필요로 했다. 그들의 저서를 통해 얻은 타이포그래피 이론은 내 작업의 매우 중요한 기초가 되었다. 수많은 모험과 실수도 겪었지만, 그래도 지식이 전무했던 나에게는 그런 과정 모두가 매우 소중한 교훈을 얻을 수 있는 경험이었다.

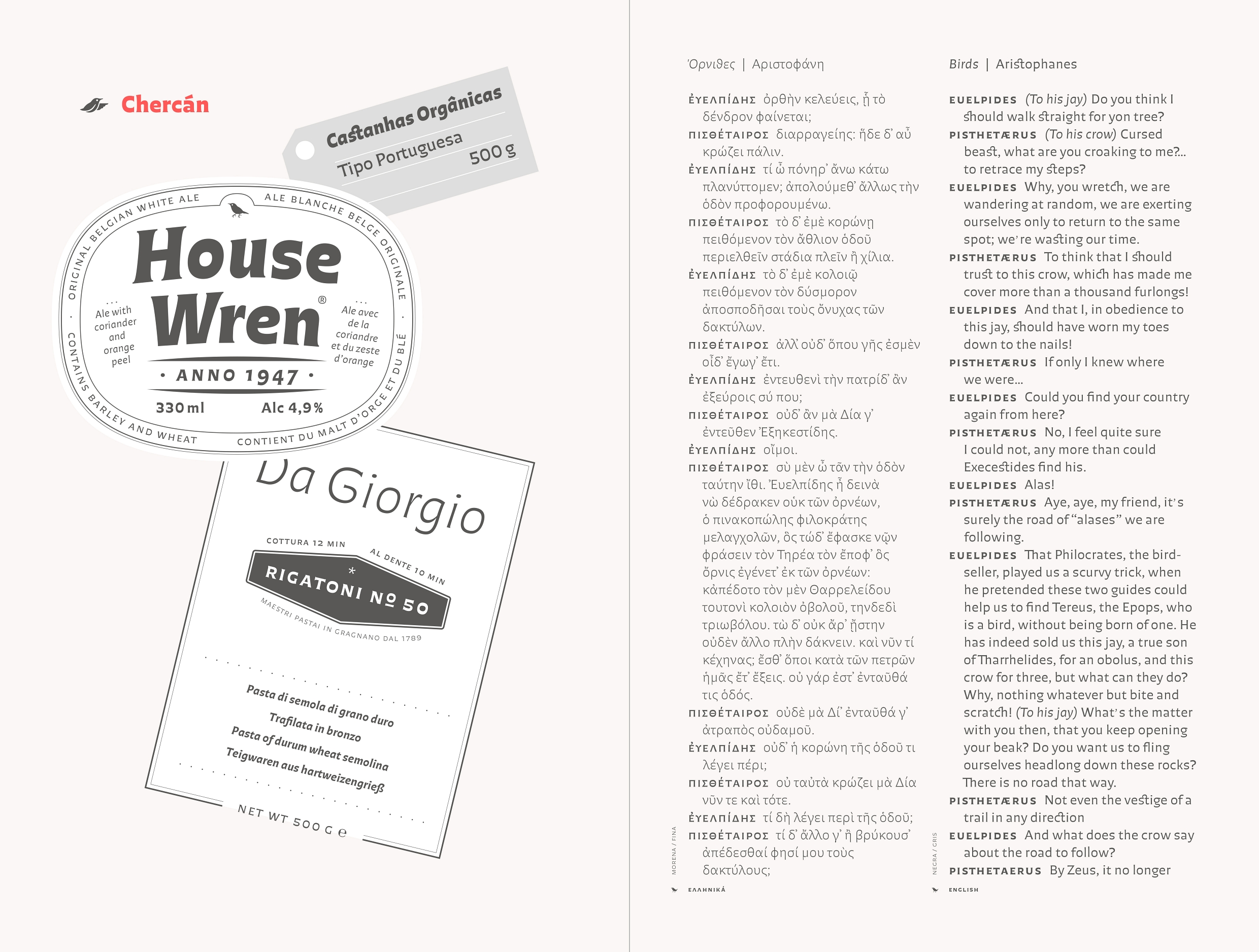

1940~1980년대 칠레에서 타이포그래퍼로 활동한

스페인계 폴란드인 마우리시오 암스터(Mauricio Amster)를 기리기 위해 제작되었다.

칠레 디자인계에 ‘프란시스코 갈베스’라는 이름이 알려진 시기는 언제였나.

나는 독학으로 타이포그래피를 접한 사람이라 내가 만든 폰트를 시장에 알리고 판매할 생각은 없었다. 그렇다 보니 2000년에 내가 디자인한 초기 폰트는 무료로 배포하기도 했다. 내 폰트가 상업적으로 팔리기 시작한 시점은 그때로부터 무려 10년이 지난 뒤였다. 이를테면 1997년에서 2001년 사이에 완성한 폰트 [엘레멘탈(Elemental)]은 2010년이 되어서야 시장에 진출했고, 2001~2002년 개발한 폰트 [아우스트랄리스]도 2012년에 알려지기 시작했다.

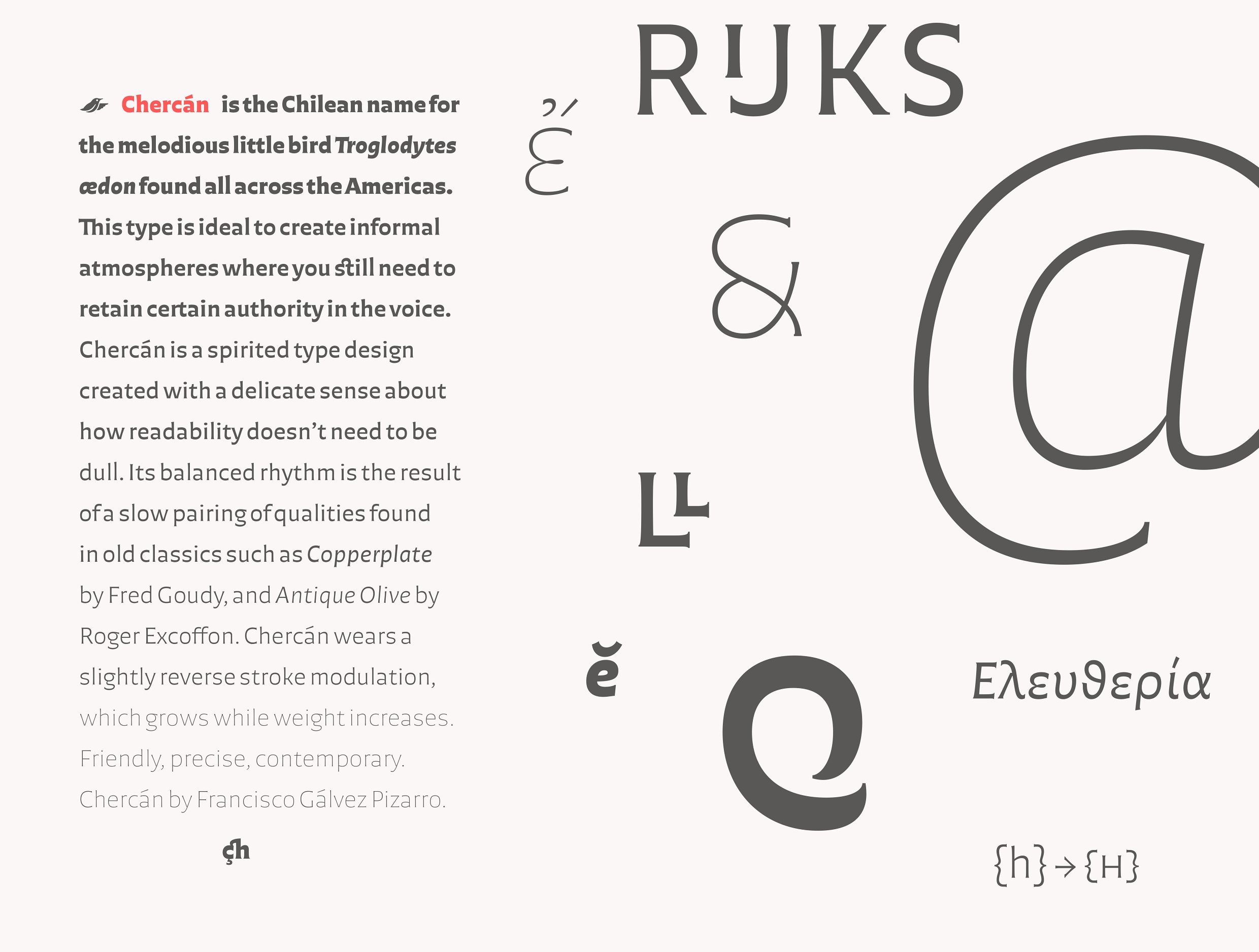

프레데릭 가우디(Frederic Goudy)의 [카퍼플레이트 고딕(Copperplate Gothic)],

로저 엑스코폰(Roger Excoffon)의 [앤티크 올리브(Antique Olive)]에서 영감을 받 아 만들어진 폰트.

체르칸은 칠레에 서식하는 새의 이름.

디자인 작업 과정에서 가장 중요하게 여기는 것은 무엇인가.

나는 개인 작업을 많이 하는 편이다. 일정한 창작 방법이 있지는 않다. 누군가에게 의뢰를 받고 디자인을 하는 것이 아니라서 자유롭게 일한다. 프로젝트마다 난이도가 다르다. 매번 똑같이 적용할 만한 프로세스 같은 것은 존재하지 않는다. 작품 기획 과정에서 다양한 의문점들이 나타나고, 실험과 실패를 반복하면서 새로운 발견을 하고, 몇 차례 수정을 통해 결과물을 얻는다. 새로운 교훈도 얻고. 한마디로 모든 과정이 매우 복잡하고 질서가 없으며 혼란스럽다.

프로젝트마다 혹은 작업자마다 복잡한 양상을 띠는 이런 과정을 디자인 교육에서는 ‘방법’이라는 개념으로 획일적 축소화를 시키려는 경향이 있다. 그 어떠한 창작 과정도 일률적으로 한 가지 방법을 통해 해결되지는 않는다.

디자인 프로젝트에 접근하기 위한 (유일한) ‘방법’이 있다고 단언하는 디자이너는 자신을 속이고 있을 확률이 높다. 창조는 불확실성 그 자체인데, 어떤 클라이언트도 불확실성에 대가를 지불하고 싶어하지는 않으니 ‘확실한 방법’을 따지는 거라고 생각한다.

나는 검증되고 획일화된 디자인 ‘방법’을 통해 이루어진 디자인이 존재한다는 것에 매우 회의적이다. 불확실성과 조정 불가능성은 어떻게 보면 당연한 본질인데, 그런 자연한 복잡성을 억지로 감소시키려는 터무니없는 시도 같다. 내 창작 과정에는 법칙도 규율도 정답도 없다. 오로지 실험과 시도의 반복, 그뿐이다.

사진: 오마르 파운데스(Omar Faúndez)

‘복잡성’의 실례가 궁금하다. 예를 들어 당신의 폰트 [암스터]에서 글자가 이어지는 부분에 나타나는 미세한 간격은 어떤 ‘복잡한 과정’을 거쳐 도출된 것인가.

복잡한 과정을 말로 풀어내기가 쉽지 않겠지만 한번 노력해보겠다. 일단 [암스터]의 본래 이름은 ‘아무거나’를 뜻하는 ‘콸키에라(Cualquiera)’였다. 사용자들 사이에서 “어떤 폰트를 고를 거야?” “아무거나!” 하는 대화가 나오기를 원했다.(웃음)

개발 과정에서 굉장히 많은 것들을 발견했다. [암스터]는 타이포그래피 교육 과정의 졸업장에 사용되기 위한 활자였다. 그런데 졸업장의 종이가 본드지(Bond paper)처럼 코팅 마감이 안 된 무코팅(uncoated) 용지였다. 그래서 표면에 [암스터]를 인쇄했을 때 잉크 번짐이나 뭉침이 심했다. 이를 방지하기 위해 해결책을 고안해야 했다.

[암스터]를 자세히 보면 판에 구멍을 뚫고 잉크를 뿌려서 찍어내는 스텐실 기법과 유사한 흔적이 있다. 획과 획의 이음부가 일정한 간격을 두고 띄워져 있어요. 그러나 모든 글자에서 나타나는 게 아니라 세로획, 가로 획, 동그란 획이 이어지는 부분에만 적용했다. 알파벳의 [n]과 [m], 혹은 [h]의 세로 스템(stem)과 구분되는 숄더(shoulder)가 이어지는 부분에 미세한 간격이 보일 것이다.

[암스터]의 이런 양식은, 매튜 카터(Matthew Carter)가 미국 전화번호부에서 잉크 번짐 방지를 위해 디자인한 서체 [벨 센테니얼(Bell Centennial)]처럼 글자 왜곡을 최소화하려는 의도가 담긴 디자인이다.

영상 출처: 디지털 주조소 ‘팜파타이프(Pampatype)’ 비메오

불확실성 속에서 확실성을 갖추기 위해 많은 고민을 하는 것 같다. 지금은 또 어떤 불확실성 속에서 고군분투 중인가.

교육 목적으로 집필한 책 『만들기와 구성하기』를 위한 글꼴 [오타(Otta)]의 마무리 작업을 하고 있다. [오타]는 프란티섹 오토(Fratišek Otto Bergmann Troller)라는 타이포그래피 연구자를 기리기 위해 지은 이름이다. 프로젝트명은 IPA인데 ‘국제 포네틱 알파벳(International Phonetic Alphabet)’의 약자다. 폰트를 모두 완성하는 데 꽤 힘든 과정을 겪었다. 지금은 최종 점검 단계다. 캐릭터가 6,000개 이상이다 보니 하나하나 수정하고 디테일을 보완하는 시간이 꽤 오래 걸리고 있다.

그리스·아랍·아르메니아·일본·히브리 문자를 포함하며 2023년 ‘팜파타이프’를 통해 출시될 예정이다.

한국의 『타이포그래피 서울』 독자들에게 남기고 싶은 메시지가 있는지.

타이포그래피에 대한 나의 모험과 도전에 관심을 가져주어서 감사하다. 시간을 들여 이 인터뷰를 읽게 될 모든 분에게 감사를 전하고 싶다. 앞서 언급한 프란티섹 오토의 연구를 바탕으로 한 폰트 [오타]의 개발 과정에서 타 문화의 문자 시스템도 연구하고 싶은 마음이 커졌다. 그중에서도 한글에 정말 많은 관심을 가지고 있다. 전 세계 타이포그래피 중에서도 이렇게 과학적이고 읽고 쓰기를 쉽게 배울 수 있는 문자도 드물다. 라틴 아메리카와 한국의 타이포그래피 가교가 더 활발히 놓여서 향후 한글에 대한 견문을 넓힐 수 있는 기회가 오기를 기대한다.

디자인 연구자, 교육자. 아르헨티나에서 태어나 디자인을 공부하고 한국에서 석박사 학위(서울대학교 디자인역사문화전공)를 받았다. 중남미 국가들과 한국을 오가며 학술 행사에 참여하고 학생들을 가르친다. 아르헨티나, 칠레 등 라틴 아메리카의 디자인 잡지들과 국내의 월간 『디자인』 및 『디자인 프레스』 등 다양한 매체에 글을 기고했다. @DiCulto