생각해보면 ‘정시’에 ‘그 장소’가 아니면 만나기 힘들었던 때가 있었다. 덕분에 사람들이 많이 모이는 동네마다 특정한 만남의 장소가 있었고, 그 역할은 대개 눈에 잘 띄는 구조물이라든가 큰 시계가 딸린 널찍한 광장이 맡았었다. 요즘이야 ‘나 보이면 손 흔들어봐!’ 같은 말 몇 마디로도 쉽게 상대를 찾거나 심지어 모일 장소의 주소를 공유해서 지도를 따라가면 될 일이니, 만남을 위한 장소라는 말이 퍽 시대착오적으로 느껴진다.

9시 뉴스가 시작되기 전이면 손목시계를 가지고 TV 앞에 앉아 ‘9시를 알립니다.’라는 안내를 시작으로 온 신경을 집중해서 뚜. 뚜. 뚜. 뚜! 하는 ‘정각’ 알림에 힘차게 손목시계의 용두를 눌렀다. ‘내 시계는 TV 보고 맞춘 거야!’ 식의 자랑도 있었지. 어느 때부터인지는 정확히 알 수 없지만, 어느새 9시 정각을 알리는 시보가 사라졌다. 기지국의 안내를 받아 정시를 표시해주는 휴대전화가 사람들 각자에게 생겼기 때문일 것이다. 시계는 갈수록 작아지고, 저렴해졌으며, 이제는 그것들이 정확해지기까지 한다. 누구에게나 같은 속도로 같은 숫자가 표시된다. 분초 단위로 채찍질하고 사람을 뛰게 한다. 시계가 느리게 가거나 날짜를 잘못 알았다는 식의 변명도 통하지 않으니, 자칫 기계의 오류로 생길 수도 있는 인간적 여유를 보장받기도 힘든 시대가 되어버렸다. 이상하게도 기술이 발전하고 보급될수록 사람은 더 바빠지는 듯하다.

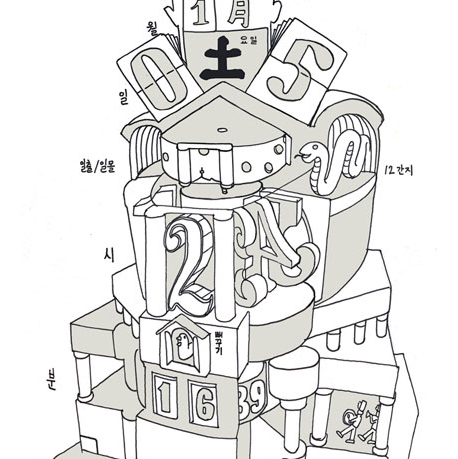

새해 타종 준비로 분주한 보신각을 보다가 문득 생각이 들었다. 사람들로부터 달력과 시계를 빼앗아 가면 어떨까. 각자가 시계를 들고 다닐 필요 없이 년, 월, 일, 시, 분이 표시되는 거대한 달력 탑을 만드는 것이다. 그리고 우리는 모든 정확함을 달력 탑에 맡겨 놓은 채 느긋한 삶을 살면 되겠지. 정 날짜나 시간이 궁금하다면 도시마다 하나씩 놓여있는 달력 탑으로 와서 구경하면 될 일. 매력적인 ‘만남의 장소’가 다시 태어날 것이고, 기다림도 다시 의미를 찾게 되지 않을까. 가끔 구경하게 되는 ‘정확한 시간’도 나름 감동적인 경험일 것이다. ‘해 떨어지면 놀러 갈게.’라든지 ‘날이 풀릴 때까지는 다 끝내놓겠습니다.’와 같은 제법 낭만적인 약속도 가능할 것이다.

만약 이 공상이 실현된다면 나는 달력 탑 근처에는 가지도 않을 테다. 약속한 시간보다 1시간 21분이나 늦은 마감 메일을 보내며 글을 마무리한다.

김기조

붕가붕가레코드 수석디자이너. 스튜디오 기조측면 운영 중.

전반적으로 시크하지만 칭찬 앞에서는 과감히 무너진다.

다양한 작업에 관심이 많고 스스로 재능도 있다고 믿고 있으나 구체적으로 뭘 보여준 적은 없다.