알파벳에 세리프(serif)와 산세리프(sans-serif)가 있듯, 한글에도 명조와 고딕이 있는데 이 둘은 한글 서체의 대표적인 양식이라 할 수 있다. 이 서체들은 본문에 사용되는 기본 서체이기 때문에 인쇄 및 출판을 주 목적으로 하는 폰트 회사라면 당연히 한 종 이상씩은 보유하고 있다. 그렇기 때문에 현존하는 명조와 고딕 폰트들은 생각보다 많다.

그런데 그들은 굉장히 비슷비슷하게 생겼다. 그렇다 보니 누군가는 “왜 똑같은 걸 또 만들까?”라는 질문을 할 수 있다. 그런데 이 질문은 마치 들판에 핀 여러 꽃들을 보며 “꽃들이 다 똑같이 생겼는데?”라고 하는 것과 마찬가지다. 각각의 ‘다름’, 즉 ‘미미함과 소소함’이 누군가의 눈에는 안 들어왔던 것이다.

그러나 알면 보인다. 어느 시인의 말처럼 “자세히 보아야 예쁘다”(나태주 시 「풀꽃1」 첫 행). 자, 우선은 고딕의 ‘미미’와 ‘소소’부터 찾으러 떠나보자.

마지널 존으로 살펴보는 고딕의 형태 변천사

고딕의 사전적 정의는 ‘글자 줄기 끝에 부리가 없고 그 굵기가 일정한 글자꼴’이다. 이 ‘부리 없음’의 특징이 명조와 고딕을 가르는 대표적인 차이다. 그래서 명조를 부리글자, 고딕을 민부리글자라고 부르기도 한다.

고딕은 대략 1910년 이후부터 책 제목과 광고에 등장했다. 이 때는 고딕을 고짓구라 불렀는데 이는 고딕의 일본식 이름이다. 처음에는 필요한 글자를 임시로 손조각하여 광고 등에 사용되었고 1920년대 중반 이후부터 정식 활자체로 제작하여 고짓구체와 같은 이름을 붙이고 각 기사의 제목, 광고 따위에 사용했다고 한다.

출처: 한국디자인진흥원 디자인DB

[아래] 조선일보 기사의 소제목으로 나온 고짓구체, 1926년

출처: 조선 뉴스 라이브러리 100

지금이야 프린터를 이용하여 글 한 페이지를 손쉽게 인쇄할 수 있지만 이때는 활판인쇄(活版印刷)라 하여 글 내용에 따라 납으로 만든 활자를 일일이 손으로 골라내 판에 짠 뒤 잉크를 묻히고 강한 압력을 가해 종이에 찍어내는 방법 등으로 인쇄했다.

이렇다 보니 강한 압력으로 인해 잉크가 활자체 모서리에서 밀려나오곤 했다. 이 부분을 ‘마지널 존(marginal zone)’, 우리말로 ‘인쇄 여분 띠’라고 한다. 이 마지널 존은 볼록판 인쇄 방식에 의해 자연스레 생겨난 것이기 때문에 지금의 디지털 인쇄 방식에서는 마지널 존이 일어나려야 일어날 수가 없다. 그 시대의 부산물인 것이다.

그런데 이 마지널 존은 활판인쇄 시대를 지나 사진식자 시대에까지 살아남았다. 어떻게 그럴 수 있었을까? 납활자와 사진식자 시대를 통틀어서 ‘원도 활자 시대’(1950년대부터 1980년대 후반까지)라 명명한다.

활자를 납활자나 사진식자로 만들기 위해서는 글자의 원도가 반드시 필요하다. 당시 활자 원도 설계가였던 최정호는 현재의 돋움체·바탕체의 원형을 만들었는데, 그는 자신의 글 「서체 개발의 실제」에서 마지널 존에 대해 이렇게 말한다. “이것은 활판인쇄 때 우리 눈과 많이 친숙해진 현상으로 그런 친숙한 느낌을 고딕에서는 역이용하였다고 할 수 있다. 고딕체 획 중에 기둥의 모서리에 마지날 존이 있을 때 시각적으로 힘있게 보인다.”

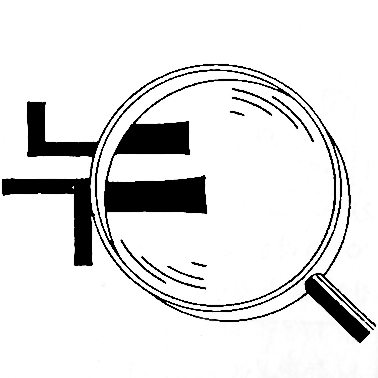

그래서 그가 만든 활자나 원도 자체를 보면 마지널 존을 일부러 만들어 줄기 끝부분이 갈수록 미세하게 두꺼워지는 것을 확인할 수 있다. 노은유에 의하면 최정호가 1970년대에 만든 샤켄 특태고딕 원도에서 마지널 존이 특히 두드러지게 보인다고 했는데, 아래 이미지를 보면 ‘글’의 닿자들의 가로줄기 양끝으로 갈수록 마치 나팔바지처럼 점점 두꺼워지는 것을 분명하게 확인할 수 있다.

‘적’의 닿자들 또한 직선줄기와 곡선줄기 모두 끝으로 갈수록 두꺼워진다. 가로획이 많은 글자의 경우(여기서는 ‘글’이 해당됨) 가로줄기의 굵기를 상대적으로 더 가늘게 해야 하는데, 이때 마지널 존을 사용하여 시각 보정을 하면 줄기가 너무 가늘어 보이지 않게 하는 효과가 나타난다.

이렇게 활판인쇄 시대의 부산물이었던 마지널 존은 최정호에 의해 고딕을 디자인하는 하나의 방법이 되었다. 한글 활자 연구가 김진평이 당대의 서체들을 살펴보며 저술한 책 『한글의 글자표현』에서도 이것이 아예 고딕체의 특성 중 하나로 명시되어 있다. “줄기에는 돌기가 없다. 다만 줄기의 양끝이 미세하며 굵게 되어 힘있는 인상을 주고 있다.”

디지털 활자 시대, 마지널 존 소환의 의의

디지털 활자 시대로 들어오면서 마지널 존의 존재 이유가 희미해졌다. 인쇄 품질이 현격히 좋아졌기 때문에 글자의 품질을 위해서라면 굳이 필수적으로 넣지 않아도 됐던 것이다. 이에 대해 글자 디자이너 윤영기는 자신의 경험을 담은 책 『윤영기의 한글디자인』에서 윤고딕 제작 과정을 설명하면서 기존 고딕에서 불필요한 돌기(마지널 존 포함)를 제거했다고 밝혔다.

그는 “납활자 시절에 인쇄상의 문제점을 보완하기 위해 넣었던 것인데 옵셋으로 인쇄하는 현재로선 필요없는 것들”이라며 과감하게 삭제하여 줄기의 굵기를 일정하게 만들었다. 이후로 마지널 존은 대부분의 요즘 고딕에서는 볼 수 없지만, 간혹 마지널 존이 적용된 고딕이 나오고 있다. 옛날처럼 필수적으로 적용되어야 하는 디자인 요소가 아니라 디자이너의 의도나 재량에 따르는 선택적 요소가 되었다.

마지널 존은 ‘zone’이란 이름 때문에 크게 느껴지는데, 실제로는 작은 크기의 글자에선 구별해내기 어려울 것이다. 5~6cm 정도 되는 종이에 글자를 그렸던 시절에도 마지널 존은 사실 1~2㎜ 정도밖에 되지 않았다. 그러나 글자 디자이너에게는 이 작은 수치가 큰 영향력을 끼칠 수 있다. 마지널 존의 유무로 고딕의 세대를 구분하게 되었으니 말이다.

예나 지금이나 글자 디자이너의 목표는 글자가 사람들에게 잘 읽힐 수 있도록 만드는 것이다. 이 마지널 존은 그런 의도에 부합하는 하나의 방법이었던 것이다. 종이에 글자를 직접 그리던 시절도, 컴퓨터로 글자를 그리는 지금도 이 마지널 존은 디자이너의 숨은 노력이다.

폰트 디자이너. 호호타입(HOHOHtype) 대표. 2005년 렉시테크에서 폰트 디자이너로 입문해 우리폰트 시리즈, 렉시굴림, 렉시새봄 등을 만들었다. 2013년 서울여자대학교 대학원에서 타이포그래피 전공으로 석사학위를 받았고, 같은 해 방일영문화재단이 주최한 제4회 ‘한글글꼴 창작 지원사업’ 수혜자로 선정돼 새봄체를 제작·발표했다. 이후 ㈜윤디자인그룹에서 바른바탕체 한자, 윤굴림 700 등을 제작했으며, 현재 새봄체의 두 번째 시리즈를 작업 중이다.