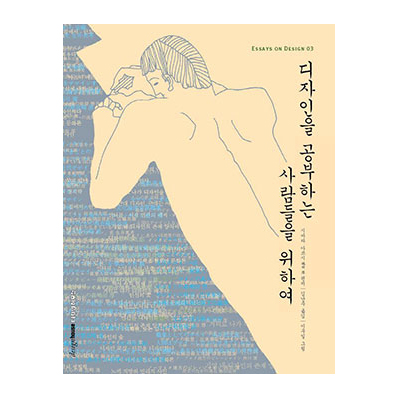

얼마 전 이사를 했다. 이사를 하면 가장 큰 문제는 책이다. 한두 권이면 문제가 안 되지만 몇천 권을 넘어서면 어떻게 옮길지 난감하다. 그래서 결국 안 읽은 책은 버려야지 하면서도 막상 책을 보면 난감하다. 문득 책을 정리하다 학생 때 읽은 『디자인을 공부하는 사람들을 위하여』라는 책이 눈에 들어왔다. 2003년에 처음 나왔으니 12년도 넘은 책이지만, (일본 원서는 1996년이니 엄밀히 말해 20년 가까이 된 책이다) 밑줄을 그어가며 공부하며 읽은 옛 기억에 감회가 새롭다.

당시 디자인과 학생에게 디자인 책이 그리 많지 않아 ‘디자인을 공부하는’ 이라는 책의 제목이 매력적으로 다가왔다. 지금은 공부라는 말이 그리 달갑지? 만은 않지만, 디자인도 공부하는 사람이 있구나! 라며 디자인도 책을 보며 공부한다는 생각에 신나게 읽었다. 추천사에서 디자이너 정병규는 이들의 담론 문화를 부러워했는데, 나 역시 당시 일본 디자이너들의 디자인에 대한 애정과 의식 수준이 부럽다. 이런저런 생각으로 당시 밑줄을 그어가며 읽은 문장을 다시 읽어본다.

모더니즘이나 국제주의 양식이라는 말을 책에서 한 번씩 보게 되면, 이런 용어가 추구하는 핵심 목표는 절제와 보편성을 추구하려는 욕망으로 보인다. “최대한 심플하게 해주세요.”라는 말을 들을 때면 “누구나 만족할 수 있는 디자인을 해주세요.”라는 말처럼 들린다. 절제와 순수함이라는 욕망에 사로잡힌 근대의 디자인이 오히려 장식적으로 보인다면 비약일까. 건축가 로버트 벤투리는 ‘적을수록 지루하다(Less is Bore)’며 모더니즘의 경구인 ‘적을수록 많다(Less is More)’를 비꼬았다. 디자인을 이념에만 사로잡혀 관념적으로 접근하면 모든 것을 규격화하고 틀에 가두게 된다. 현재 디자인도 이런 틀에 갇혀 다른 가능성을 놓치고 정체된 것은 아닐까. 아직도 디자인은 이런 이념에서 완전히 자유롭지 못하다.

책이 종이에서 플로피디스크로 그리고 아이패드처럼 스마트 기기로 옮겨진 지금 시대에 우리가 직접 만질 수 있는 신체성을 가지는 콘텐츠는 줄어들고 있다. 과거에 비해 현대의 디자이너는 만지고 접촉하면서 얻을 수 있는 재질감과 그것을 구분할 수 있는 능력이 떨어진다. 활자를 직접 동판을 이용해 찍으면서 보던 시절과 지금처럼 스페이스 바 눌러 쉽게 만드는 상황을 비교해보면 우리는 얼마나 많은 촉감을 놓치고 살고 있을까. 보는 능력도 우리 눈으로 ‘직접’ 보는 것이 아니라, 디지털 화면에 나오는 숫자나 단위의 도움으로 형태를 보고 간접적으로 이해한다. 디자이너에게는 결국 어떤 것을 직접 ‘보고’ 판단할 수 있는 시각을 가지는 것이 중요하다.

이 문장이 매력적인 것은 ‘사건’이라는 단어 때문이다. ‘사건’이 어떤 일이 특정 시간에 일어난 것이라고 한다면, 디자인은 고정된 한 장면을 만드는 일이 아니라 지금 우리 주변에 일어나는 일의 연속 과정을 만드는 일이다. 예를 들어, 숟가락을 디자인한다고 했을 때 숟가락의 형태만 보는 것이 아니라 누군가 집에 들어와서 식탁에 앉아 숟가락을 잡는 과정을 연속적으로 보는 것이다. 그런 형태가 나오기까지의 과정을 역추적해보면 만질 수 있는 대상만 아니라, 포스터나 스마트폰에 사용되는 아이콘처럼 추상적인 이미지도 이런 식의 접근이 가능하다. 디자인을 전후의 과정에서 하나의 연속된 사건으로 보는 것이다.

예쁜 것을 만드는 재미에 빠지다 보면 ‘왜’라는 질문을 하지 않게 된다. 왜라고 질문이 꼬리에 꼬리를 물면 근본적으로 내가 왜 이 디자인을 하는지 이유를 찾게 된다. 결국, 디자인은 ‘왜’라는 질문에 이성적인 정답을 구하는 것이 아니라 질문을 통해 내가 이 일을 잘해내고 싶은 마음을 얻는 것이 아닐까. 존재라는 말은 다소 거창할지 모르지만, ‘왜’라는 질문으로 인해 디자인을 보는 시야가 넓어질 수 있다. 아름다운 형태만이 디자이너가 하는 역할의 전부일 수 없다.

적이라는 말에 당혹스럽지만, 디자이너는 어떻게 보면 일을 맡긴 의뢰인에게는 자기 기준을 강요하는 적처럼 보일 수 있다. “이건 이렇게 하는 게 낫습니다.”라고 설득을 당하다 보면 디자이너의 생각만으로 이루어진 작업으로만 끝나고 만다. 좋은 디자인은 좋은 의뢰인을 만나야 한다. 이 말은 역으로 디자이너끼리에도 해당한다. 모든 디자이너는 다른 디자이너와 다른 것을 만들기 위해 경쟁해야 한다.

디자인하다 보면 한번쯤 ‘형태는 기능을 따른다.’라는 문장을 듣게 된다. 형태는 기능을 따른다는 것이 잘못된 말은 아니지만, 기능만 따른다면 문제가 있지 않을까. 사물의 형태와 모습은 단지 기능만을 위해 만들어지지 않는다. 장식도 있고, 다른 꾸밈도 있다. 또한, 사물의 형태는 당시 그 시대의 문화와 인식이 반영되어있다. 과거의 텔레비전을 보면 지금의 텔레비전과 다른 모습에서 당시의 생각을 읽을 수 있다. 이런 형태의 인식 지도를 역추적해보면 디자인은 사람이 생각을 담아내는 그릇이 된다. 단지 내용물을 담아내는 기능만 있는 것이 아니라, 어떤 자세와 태도로 마시고 소화하는지 사람의 태도가 함께 비친다.

이 외에도 여러 문장이 조그만 낙서와 함께 책에 남겨있다. 10년도 넘은 책을 다시 읽으니, 그때의 나와 지금의 내가 대화를 하는 기분이 든다. ‘왜 이 문장에 밑줄을 그었지?’, ‘왜 이 단어가 지금도 좋지?’ 여러 생각이 오고 가며 다시 책을 덮으려는 순간, 엮은이 시마다 아쓰시의 문장이 눈에 들어왔다. “디자인을 매개로 한 사회적 활동은 ‘트리 구조’의 틀 속에 차분히 정리되기에는 너무도 복잡하게 얽혀 있고, 유기적으로 겹쳐진 역동적 리얼리티이기 때문입니다.” 이 말에 디자인의 생명력이 보였다. 디자인은 정의를 내리는 명사라기보다는 어떤 목적어를 가지고 시시각각 변하는 동사다. 움직이고 복잡해지는 것. 앞으로 우리가 디자인을 계속 공부해야 하는 이유이다.

도서 정보

디자인을 공부하는 사람들을 위하여

저자: 시마다 아쓰시

역자: 김난주

그림: 이우일

출판사: 디자인하우스

출간일: 2003.09.30.

가격: 10,000원

강구룡 그래픽 디자이너, 디자인 저술가, 공저로 『위트 그리고 디자인』, 『디자인 확성기』가 있으며 버라이어티 디자인 토크쇼 〈더티&강쇼〉를 진행하며 디자인과 사회, 문화에 관한 다양한 이야기를 만들어가고 있다.