올해 초에 차를 구입했다. 오래전부터 꿈꾸던 모델을 중고차로 구입 할 기회가 우연히 생겼기 때문이었다. 면허를 딴 지 10년만의 일인데, 장롱면허를 극복해보겠다는 결심은 결국 뽀얗게 먼지를 뒤집어 쓴 채로 지하 주차장에 잠들어 있다.

저번 달에 새 차를 마련한 동생은 벌써 운전에 적응해 가고 있는 모양이다. 나는 몇 번 운전대를 잡아 본 이후로 아까운 보험료만 축내는 중인데, 아버지는 ‘너 벌써 차량검사 할 때 되지 않았느냐?’ 하시며 한 번 더 속을 긁어 주신다. 어쩌면 내게 자가용이라는 물건이 그리 필요하지 않은 것이었을지도 모른다. 작업실이 서울의 구석에 자리하고 있다 보니, 보통 약속 몇 개를 한 번에 묶어서 처리하는 식이다. 출발하면서는 대중교통이나 택시를 이용하는 도중에 열심히 노트북을 들여다보는 것이 시간절약이라 여기고, 돌아오는 길에는 파김치가 되어 잠시라도 눈을 감는 게 작업실 도착 후에 남은 작업을 처리하는 데 도움이 되는 일이라고 여긴다. 나는 운전대를 잡고 있는 일이 시간 낭비라고 생각하는 인간이었다. 애초에 ‘운전형’ 인간이 아니었을지도 모른다.

최근 서울 밖으로 나갈 일이 많았다. 일단 기차든 고속버스든 지역까지의 이동은 쾌적하지만, 도착 후의 잡다한 이동은 번거로운 편이다. 자잘한 이동은 포기할 수밖에 없고 결국 양손에 짐을 가득 안은 채로 택시를 잡으러 분주히 돌아다녀야 한다. 가끔 지인의 차를 얻어 타는 일이 생기면 원하는 곳 구석구석을 마법처럼(!) 오가는 기동성에 반하기도 했다. 그러나 일단 내가 운전대를 잡게 되면 이것은 그냥 덩치 큰일 일뿐이다.

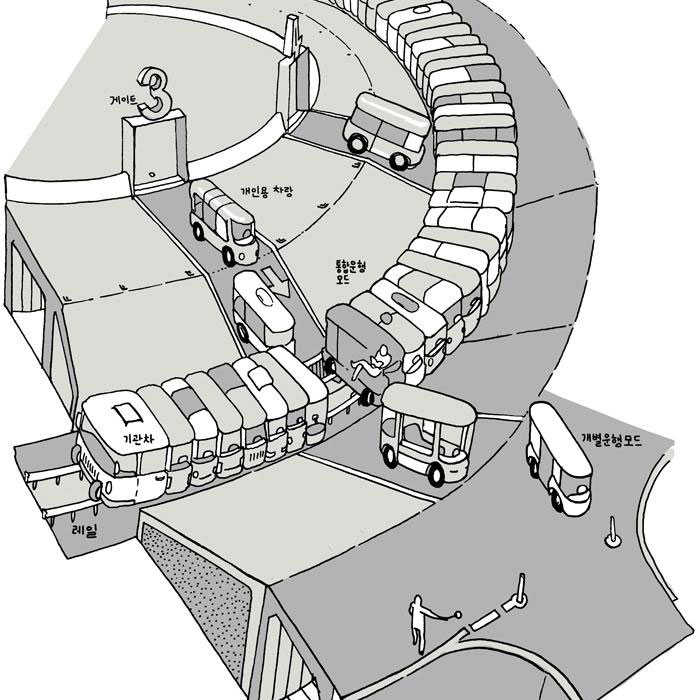

피곤에 절어 운전대를 잡아본 일이 있는 이라면, ‘누군가 앞에서 차 좀 끌고 가 줬으면 좋겠다.’라는 생각 한번쯤 해보지 않았을까. 이것은 소형 차량으로 분리 가능한 열차이다. 물론 열차 형태로 합체 가능한 자동차이기도 하다. 장거리 이동 시엔 수십 량의 열차가 된다. 각 차량이 열차 전체에 동력을 나누어 공급하며, 목적지에 도착한 뒤로는 단거리 운행에 적합한 형태로 분리된다. 용무를 마친 뒤에는 다시 터미널로 돌아와서 열차의 빈칸에 합체하면 된다. 열차는 목적지까지 안전하게 도착할 것이고, 그전까지 충분히 여유를 부려도 좋을 것이다.

며칠 전 큰마음을 먹고 주차장에 내려가 시동을 걸어보았지만, 아무 반응이 없다. 아무래도 배터리가 방전된 모양이다.

김기조

붕가붕가레코드 수석디자이너. 스튜디오 기조측면 운영 중.

전반적으로 시크하지만 칭찬 앞에서는 과감히 무너진다.

다양한 작업에 관심이 많고 스스로 재능도 있다고 믿고 있으나 구체적으로 뭘 보여준 적은 없다.