창조와 창작은 다르다. 창조는 무(無)에서 유(有)를 만들어 낸다. 이런 작업은 드물다. 굳이 찾자면 창조주가 있겠다. 전도서에서 솔로몬은 말한다. “이미 있던 것이 후에 다시 있겠고, 이미 한 일을 후에 다시 할지라, 해 아래에는 새것이 없나니.”

창작도 어렵다. 소설가 무라카미 하루키가 『기사단장 죽이기』에서 묘사한 창작의 순간은 이렇다. “캔버스 앞에 서서 아무리 노려보아도 그곳에 옮길 아이디어가 한 조각도 떠오르지 않았다… 나는 언어를 잃은 소설가처럼, 악기를 잃은 연주자처럼 하릴없이 손을 놓고 있었다.”

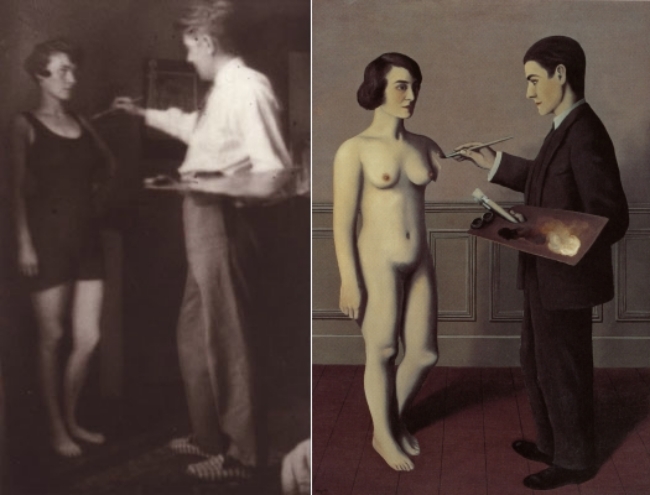

드라마에서 보듯 신들린 듯 일필휘지하는 화가보다 화폭을 두고 불안에 떠는 작가가 많다. 공포를 넘어서면 희열이 찾아온다. 미술사가 곰브리치(Ernst Hans Josef Gombrich)는 화가의 성취를 이렇게 서술한다. 벨기에 화가 르네 마그리트(René Magritte)의 〈불가능에의 시도(Attempting the Impossible)〉를 놓고 “현실의 묘사가 아니라 꿈속에서 본 현실을 창조하고 있다”고 언급한 것이다. 동양의 호접몽이 서양의 화폭에 구현되는 모습이랄까.

출처: [좌] All-Art.org | [우] 뉴욕현대미술관 홈페이지

저작권법, ‘표현’과 ‘아이디어’ 사이에 창작의 세계를 놓다

저작권은 창작의 세계를 규범화한 결과물이다. 그 과정에 새로움의 정도와 범주를 정하는 일이니 얼마나 어렵고 골치 아프겠는가. 그래도 용케 엮어낸 것이 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’이라는 정의다. 16자로 이뤄진 이 문장이 저작권 질서의 뼈대를 구축한다.

문장에서 ‘인간’까지는 수월하다. ‘나루토’라는 원숭이가 찍은 셀카 사진 때문에 동물의 저작권이 뉴스가 된 적이 있으나 ‘권리의 주체는 인간’이라는 원리를 흔들지 않고 동물보호운동의 한 형태로 이용됐다. ‘사상 또는 감정’도 쟁점이 못된다. 사상이라고 해서 무슨 이데올로기가 아니듯 감정 또한 어떤 느낌에 불과하니 둘을 묶어 ‘생각’쯤으로 이해해도 무방하다.

문제는 표현한 창작물, 즉 ‘창작적 표현’이다. 여기서 해석의 기준은 “표현은 보호하되 아이디어는 보호하지 않는다”는 것이다. 경계가 흐릿한 이 영역을 놓고 판사들이 개발해낸 것이 ‘아이디어-표현 이분법’이다. 비유하자면, 고기의 살을 발라 나가면 뼈가 드러나는데, 이 뼈가 아이디어이고 살이 표현이라는 것이다. 지금도 많은 판사들이 이 기술을 금지옥엽 잘 활용하고 있다.

그러나 언론과 대중은 이런 구분에 익숙치 않아 갈등으로 엮는다. ‘창작적 표현’만을 보호하는 법과 달리 창작행위 전체를 순결하고 신성한 영역으로 이해하는 경향이 있다. 예술가의 이마에 맺힌 땀방울과 더불어 고뇌의 시간에 경의를 보내는 것이다. 그러니 베끼거나 비슷하다는 이야기를 들으면 화가 난다. 현실이되 불행한 일이다.

법리와 여론의 간극을 보여주는 대표적 사례가 「봄봄봄」이다. 로이킴이라는 가수가 2013년에 발표한 이 노래가 인디 뮤지션 어쿠스틱 레인의 ‘Love is canon’과 흡사하다고 시비가 붙었다. 무릇 저작권 다툼이 생기면 각 노래의 발표 시기, 상대 음악에 대한 접근가능성, 두 음악의 실질적 유사성, 저작권 보호기간 등 여러 요소를 종합해 판단해야 한다.

그런데도 언론은 멜로디가 흡사한 첫 소절만 반복해서 들려주고는 감정적 판단을 구한다. 전문 음악인의 견해를 들어보면 사안의 본질을 금방 알 수 있는데도 게으르다. 해답은 어쿠스틱 레인의 ‘(러브 이즈) 캐논’이라는 제목에서 찾을 수 있다. 해당 음절이 파헬벨(Johann Pachelbel)이라는 17세기 음악가가 만든 ‘캐논’에 반복적으로 등장하기 때문이다. 어쿠스틱 레인의 창작적 표현이 아닌 데다 파헬벨의 보호기간도 지났으니 저작권법으로 보호할 가치가 없다는 결론에 이른다.

2015년에 장안을 떠들썩하게 했던 신경숙의 표절 시비도 비슷하다. 저명성과 상징성을 두루 갖춘 한국 작가[단편소설 「전설」의 신경숙] vs. 극우성향을 지닌 일본 작가[단편소설 「우국(憂國)」의 미시마 유키오]라는 구도가 형성되면서 이슈로 부상했다. 이때 언론은 문장을 이렇게 진열했다.

“두 사람 다 건강한 육체의 주인들이었다. 그들의 밤은 격렬하였다”(「전설」) vs. “두 사람 모두 실로 젊고 건강한 육체의 소유자들이라 이들의 사랑 행위는 격렬하였는데”(「우국」).

비교는 이어진다. “여자는 벌써 기쁨을 아는 몸이 되었다⋯ 여자의 변화를 가장 기뻐한 건 물론 남자였다”(「전설」) vs. “레이꼬는 사랑의 기쁨을 알았으며 중위도 이를 알고 기뻐했다”(「우국」).

글쓰기에 대한 윤리적 기준과 법적 책임이 엉킨 케이스다. 『표절론』을 쓴 남형두 교수는 『문학과 법』이라는 책에서 이 논란이 달을 보지 못하고 손가락만 보았다며 차분하게 짚었다. 2015년에 소설가 이응준이 지적한 것은 표현의 영역이지만 「우국」에 등장하는 표현 자체가 창작성이 없다고 봤다.

이에 앞서 2000년에 있은 문학평론가 정문순의 첫 지적은 아이디어 영역을 건드린 것이어서 저작권으로 보호받을 수 없다. 따라서 둘 다 윤리적으로 비난받을지언정 법적 책임은 없다고 결론지었다.

정리하자면 저작권법은 창작의 핵심적 요소, 즉 순수한 원형질만 보호한다. 그러니 누구든 문제를 제기하기 전에 신중하게 체크해야 한다. 대중의 인기를 먹고 사는 연예인은 표절을 하지 않아도 표절시비 자체로 치명상을 입는다. 창작의 세계에서 도용이나 표절은 금물이되 비난과 책임의 크기는 비슷해야 한다. 봄이 오면 장범준의 ‘벚꽃 엔딩’과 더불어 로이킴의 감미로운 「봄봄봄」도 듣고 싶다.

언론학 박사. 울산 출생. 경희대학교 법학과와 동 대학원을 졸업했다. 경향신문 기자, 국민일보 문화부장 및 논설위원, 미국 미주리대 저널리즘스쿨 방문연구원을 지냈다. 저서로 『책을 만나러 가는 길』, 『문화의 풍경』, 『도시의 표정』(이상 열화당) 등이 있다. 건국대, 경희대, 동아방송예술대, 숙명여대, 중앙대에서 강의했다. 현재 인덕대학교 교수, 한국저작권위원회 위원, 국민일보 객원논설위원, 『복지저널』 편집위원으로 있다.